Dans le sud-ouest de la Chine, au Yunnan, au cœur de la région des Trois Fleuves, là ou courent trois des grands fleuves d’Asie (le Yangzi, le Mékong et la Salouen), développer des vignobles d’altitude produisant des vins de haute qualité est le défi relevé aujourd’hui par une poignée d’acteurs déterminés à mettre cette province montagneuse sur la carte des grands vins du monde. En pionniers, Château Célèbre, Ao Yun, Muxin, Xiaoling, Shangri-La Winery et quelques autres se sont ainsi engagés dans les pas des missionnaires vignerons de la fin du XIXᵉ siècle qui ont implanté la culture de la vigne dans cette région difficile d’accès, au paysage d’une beauté à couper le souffle, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. L’arrivée des premiers missionnaires dans cette contrée située entre le Tibet et la Chine date de 1865. En 1905, dans un contexte de fortes tensions interethniques, ils sont massacrés et l’église qu’il ont bâtie est incendiée. En guise de réparation, ils sont autorisés à construire en 1914 un nouveau lieu de culte qu’ils entourent de vignobles. En 1952, lorsque ces missionnaires sont expulsés du pays, ils sont laissés à l’abandon. Seuls quelques plantations de baco noir sont maintenues, puisque les raisins de ce cépage sont consommés localement. En 1997, un certain Augustin, chef de la communauté catholique de la région, relance la production de vin à la suite des encouragements du gouvernement chinois qui veut développer des produits régionaux. Il reçoit l’aide d’une religieuse de Yen Ting, formée à la vinification par les missionnaires, qui lui transmet les bases du métier. Rapidement, Augustin incite les villageois à planter des vignes et à produire du vin. En 2002, intéressé par cette renaissance, le gouvernement chinois dépêche sur place des experts pour collaborer avec Mei Li Winery, la société d’état qu’il charge de développer l’activité viticole de la région. Après quelques années infructueuses, la mission est confiée à Shangri-La Winery, elle aussi détenue par l’État, qui détient désormais seule le droit de créer de nouveaux vignobles. Les fermiers locaux déjà propriétaires restent libres de vendre leur production, ce qui a permis la naissance de nouveaux domaines, comme Xiaoling en 2014.

S’appuyer sur les populations locales

Bien qu’il attire l’attention du gouvernement, des entreprises et de quelques investisseurs privés, ce nouvel eldorado de la vigne en Chine est difficile à conquérir. Les routes reliant les principales villes de la région n’ont été asphaltées que récemment. Celles menant des axes principaux jusqu’aux villages en altitude et aux vignobles sont étroites, longeant des précipices vertigineux et souvent menacées par des glissements de terrain ou rendues dangereuses par des yacks traversant la route avec une indifférence certaine. Dans ces conditions, l’acheminement du matériel technique nécessaire à la vinification relève de l’exploit. Difficile également d’attirer de jeunes travailleurs qualifiés dans ce secteur reculé où les infrastructures sont encore très rigoureuses. Installée sur les pentes et les plateaux de ces vallées, la population tibétaine locale, qui vit ici depuis des générations en quasi-autarcie, pratique une agriculture mixte autour de petits hameaux disséminés sur les flancs des montagnes. Le gouvernement tente de leur offrir éducation (nombre de quadragénaires sont analphabètes) et soins médicaux. Les domaines s’appuient sur ce réseau de familles, auxquelles ils louent des parcelles. Afin d’améliorer la qualité des raisins, il a fallu convaincre ces fermiers-vignerons habitués à maximiser leur production pour la vendre ou la consommer, des avantages d’une limitation des rendements. Des négociations subtiles qui reposent sur l’organisation traditionnelle locale, sous l’autorité d’un chef de village qui coordonne le travail quotidien et les relations avec le domaine. La technologie facilite les échanges de travail. Via des groupes WeChat (l’équivalent chinois de WhatsApp), la moindre tache suspecte sur une feuille de vigne est photographiée puis transmise au responsable viticole, qui recommande un traitement adapté ou se rend sur place.

Une même ambition

Comme c’est le cas pour Ao Yun, propriété de LVMH, certains domaines choisissent d’importer leur savoir-faire, laissant la direction des vignobles à des œnologues étrangers ou à des viticulteurs formés dans d’autres régions chinoises, voire à l’étranger. Le domaine Xiaoling, à l’inverse, a choisi de confier la gestion de ses vignes à de jeunes habitants locaux formés progressivement par des conseillers et par les anciens. L’importation de matériel végétal étranger étant interdite en Chine, les nouvelles plantations se font de concert avec les pépinières chinoises, même si une large partie des vignes actuellement en production sont l’héritage des générations passées ou d’origine inconnue. Les vignobles, comme ces hameaux où vivent les familles, sont éparpillés tout au long des vallées, se répartissant sur les pentes ou les terrasses à des altitudes comprises entre 1 800 et 2 800 mètres. L’air y est très pur et le soleil, s’il n’illumine que tardivement ces vallées dans la journée, brille d’une rare intensité. Les eaux de fonte issues des sommets sont habilement canalisées par des tuyaux permettant une irrigation adaptée, par des systèmes de goutte à goutte ou à plein débit. Malgré l’altitude, les températures hivernales descendent rarement sous les – 2°C. Les vignes n’ont donc pas besoin d’être enterrées, comme c’est le cas dans d’autres régions viticoles chinoises. La maturation du raisin, plus lente, dure entre 150 et 160 jours contre 100 à 120 jours en Europe. Des différences que les viticulteurs et les œnologues continuent d’apprendre à maîtriser dans une volonté ambitieuse mais affirmée de produire les meilleurs vins du monde à partir de raisins d’exception. Cette conviction est d’ailleurs celle des domaines pionniers de la région, intimement convaincus du potentiel de leurs vignobles et de la qualité de ces terroirs extraordinaires. C’est sans doute aussi leur seul point commun tant leurs ressources ou leurs approches les opposent.

À suivre de près

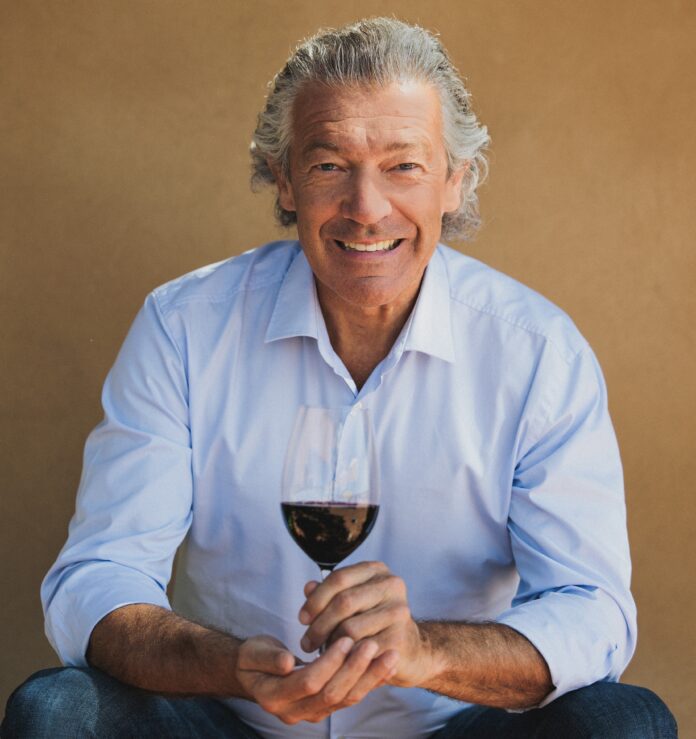

Avec pour mission de développer la filière vinicole régionale, la Shangri-La Winery mandatée par le gouvernement au début du siècle dispose d’un très large accès au foncier du secteur, ce qui lui permet d’expérimenter de nombreux cépages et des assemblages très variés. Le domaine Château Célèbre, fondé par deux frères venus du commerce du thé qui se sont intéressés au vin après plusieurs voyages d’étude au Chili, a fait de la viticulture d’altitude le socle de son projet. La production s’articule ici autour d’un bordeaux blend (Dan Shen Di), d’une gamme de vins parcellaires et d’une gamme de vins de plaisir (Allofme). Conseillés par Patrick Valette, les deux frères ont désormais confié la direction des vignes et du chai à son gendre, Vianney Jacqmin. Déjà célèbre de notre côté du monde, Ao Yun commercialise son grand vin rouge via la place de Bordeaux, tout comme trois cuvées parcellaires et sa toute dernière création, un vin blanc d’une grande finesse imaginé en 2020 lors de la pandémie de Covid. Jeune Chinois originaire de Tsing Tao, Mu Chao élabore quant à lui un chardonnay d’une finesse incomparable et un rouge d’assemblage sur le domaine qu’il a créé, baptisé Muxin. Ce technicien formé auprès des meilleurs vignerons français et américains a également travaillé le temps de trois vendanges pour le domaine Xiaoling, dont les débuts ont été accompagnés par l’œnologue valaisan Yves Roduit, resté deux ans sur place. Désormais, c’est Fung Tien et Li Da qui ont la responsabilité de ce projet mené dans la continuité du travail des missionnaires, sous la supervision de Sylvain Pitiot, l’ex-régisseur du Clos de Tart et associé du domaine. Tous sont des pionniers dans cette région qui suscite aujourd’hui l’intérêt des grands acteurs internationaux, tel l’australien Penfolds, mais aussi locaux, comme les domaines Xige ou Petit Mont, trop jeunes encore pour présenter les fruits de leurs premières récoltes.

Un vignoble engagé

Le château Célèbre et le domaine Xiaoling ont fait le choix de soutenir les populations locales dont dépend leur activité. Xiaoling aide les villages catholiques du Haut-Mékong via l’association Les Sentiers du Ciel. Le domaine privilégie la main-d’œuvre locale plutôt que l’automatisation et favorise les achats sur place dès que possible. Pendant les vendanges, c’est l’équivalent de la population d’un village qui travaille au tri du raisin et au chai. Le domaine emploie les personnes âgées et ceux qui maîtrisent mal le chinois, exclus du marché du travail. Château Célèbre, de son côté, reverse une partie des bénéfices générés par Allofme, sa gamme de vins au style et au prix accessibles, auprès d’actions visant à soutenir les femmes tibétaines, piliers de l’activité des villages, chargées à la fois des enfants et de la terre.