Chez Bettane+Desseauve, la fin d’année rime avec plaisir, partage et découvertes. C’est la raison d’être du Grand Tasting Paris, le rendez-vous des amateurs de vin, et de ce supplément avec sa sélection de coffrets, de flacons et de promesses. Offrir, c’est concéder un moment de partage. Voilà nos idées pour offrir ou s’offrir de belles choses, tout simplement.

Les flacons mémorables, p.8 I Les voyages extraordinaires, p.14 I Les éditions limitées, p.22

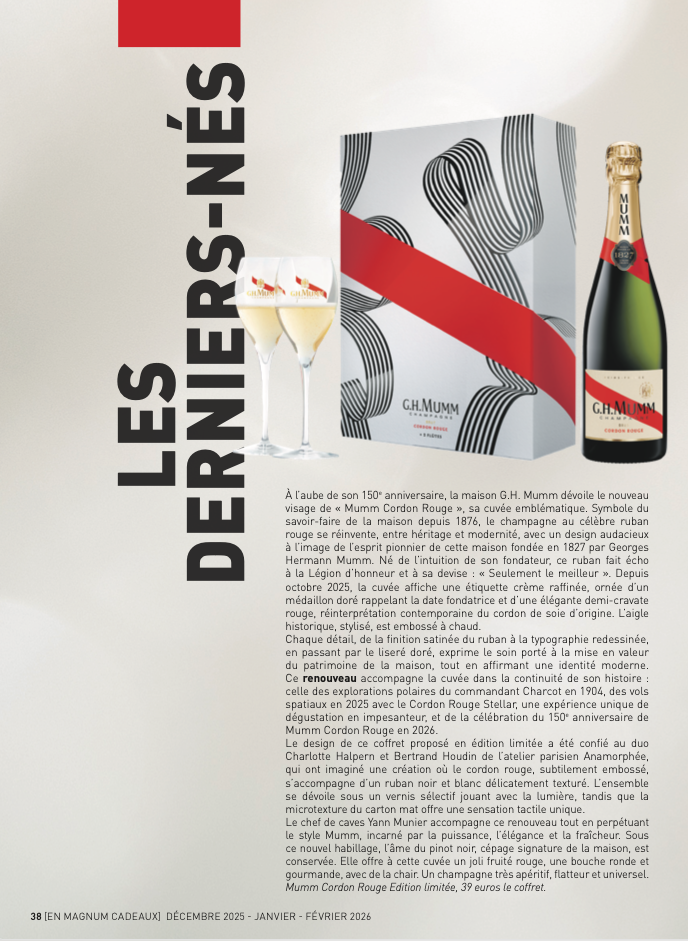

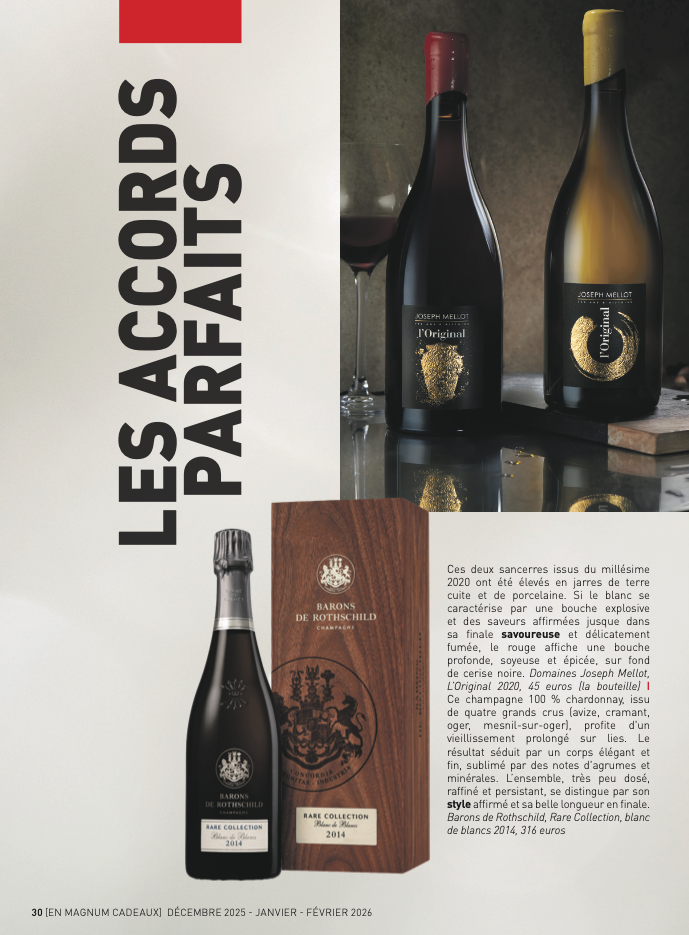

À garder dans sa cave, p.26 I Les accords parfaits, p.30 I Les collabs, p.34 I Les derniers-nés, p.38

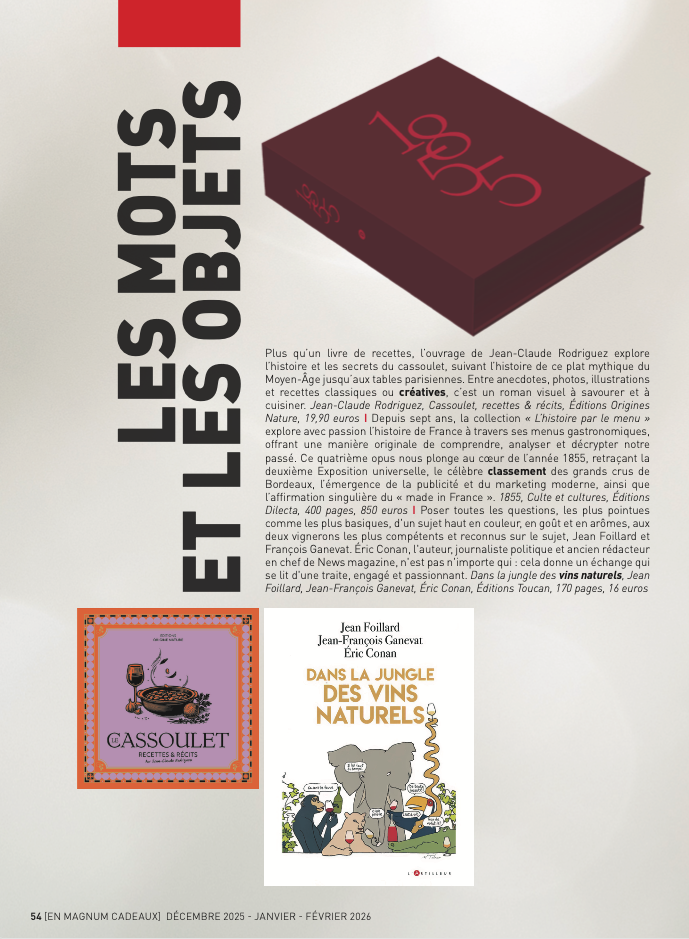

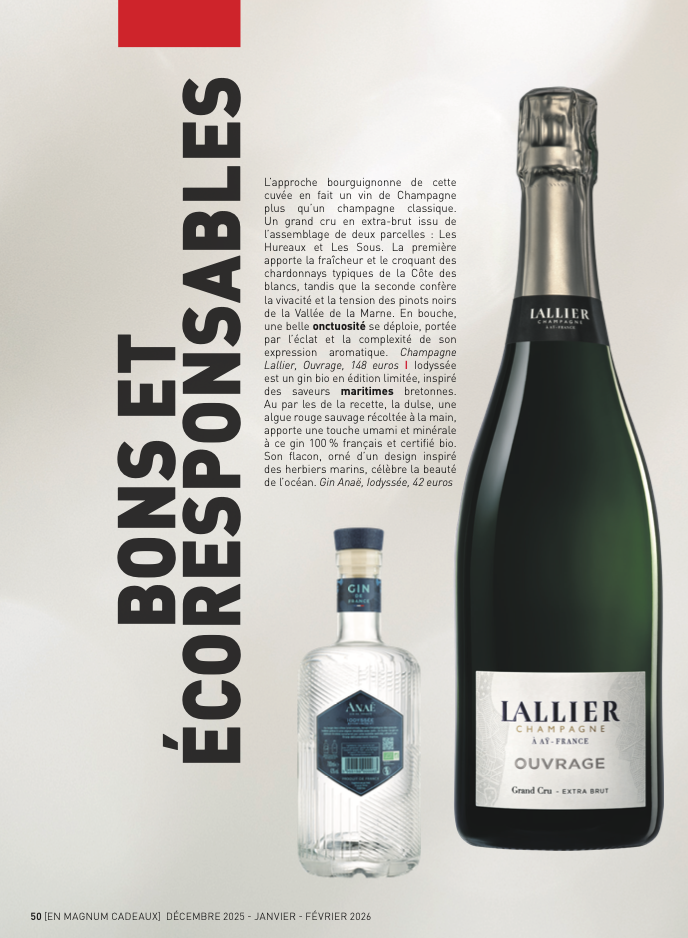

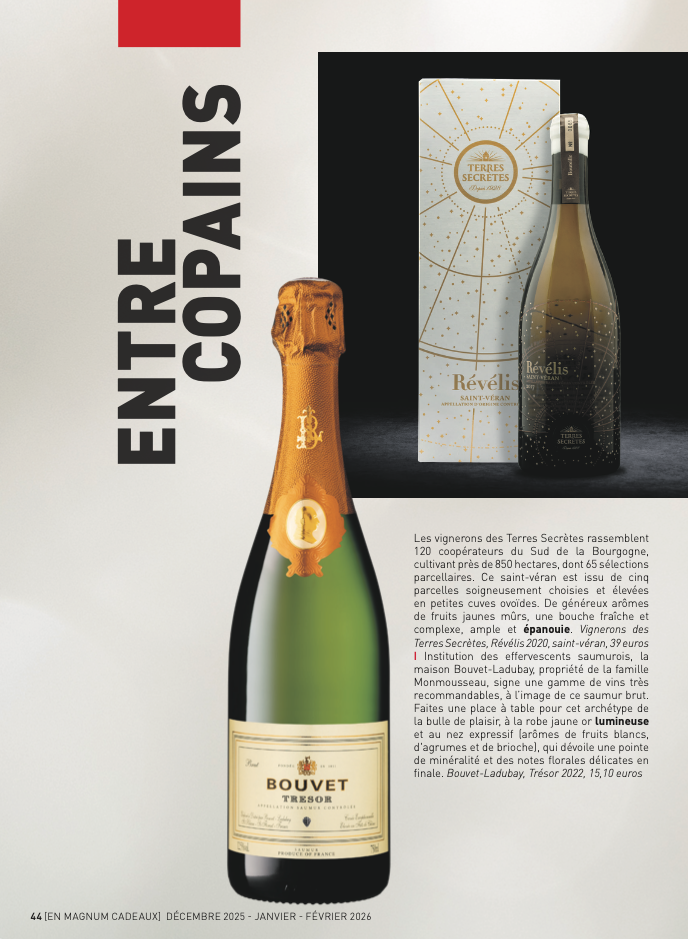

Entre copains, p.44 I Bons et écoresponsables, p.50 I Les mots et les objets, p.54