Retrouvez cet article dans En Magnum #40. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

A comme Assemblage

Même si elle souffre d’exceptions, la tradition originelle des vins du Sud est de se construire à partir de cépages complémentaires. Cette pratique de l’assemblage – marketée dans d’autres continents sous l’acronyme en rouge de « GSM », pour grenache-syrah-mourvèdre – correspond d’abord à une adaptation intelligente et pragmatique aux conditions climatiques de la région, les caractéristiques stylistiques et agronomiques de chaque cépage se complétant souvent. Mais les vignerons les plus talentueux ont su affiner leurs assemblages, associer à des cépages qu’on qualifiait autrefois « d’améliorateurs » (la syrah, le vermentino ou rolle, etc.), parfois aussi des variétés qualifiées d’internationales (les cabernets, le chardonnay, le sauvignon) des cépages autochtones comme évidemment le grenache et le mourvèdre, mais aussi le cinsault, la clairette et bien d’autres pour éviter l’écueil habituel d’une standardisation des vins.

B comme Bandol

Quelques sites méditerranéens, rares, ont su émerger plus tôt que les autres, en des temps où l’image de marque des vins produits dans ces régions n’était pas flatteuse. C’est le cas de Bandol, merveilleux terroir provençal et berceau d’un cépage capricieux mais brillant, le mourvèdre. L’époque a aujourd’hui changé et de nombreux autres terroirs intéressants ont émergé. Mais cette prééminence historique engage l’appellation à maintenir fièrement sa personnalité unique.

C comme Cépages

Dans notre pays d’impénitente administration, on a souvent voulu opposer les cépages dits internationaux – entendez, selon vos convictions, sans authenticité ou gage autoproclamé de succès commercial – aux variétés « méditerranéennes », quitte à avoir une vision large de la Méditerranée en plaçant par exemple la syrah du nord de la vallée du Rhône dans la catégorie : IGP et « vins de France » pour les cabernets, pinots et chardonnay ; AOC pour les grenaches, syrah ou mourvèdre. Cette catégorisation, vaguement compréhensible quand il fallu restructurer le vignoble dans les années 1970 et 1980, n’a plus de sens aujourd’hui.

C comme Coopérative

La coopération fait partie du paysage languedocien, mais aussi rhodanien, provençal et corse. C’est un acteur majeur, autant par son poids économique que par sa dimension sociologique. Quel que soit le niveau qualitatif des caves (qui navigue aujourd’hui selon l’opérateur et le secteur viticole entre l’excellent et le banal, mais de plus en plus rarement le médiocre), les volumes produits et traités par la coopération influent sur les tarifs des appellations et des vins et, partant, sur l’image et la réputation de ceux-ci. L’aménagement du territoire, et la survie de nombreux villages méditerranéens, est l’autre aspect fondamental de la question, trop rarement mis en avant. Certaines caves, ou groupements de caves, ont réussi à faire leur mue stylistique et commerciale. Beaucoup d’autres tentent de se construire un avenir entre recherche d’autonomie, de plus en plus vaine, et partenariats avec de grands opérateurs installés ou émergents.

C comme Corse

La Corse n’est pas seulement une île paradisiaque habité par un peuple fier de son insularité, c’est aussi une terre de grands vins. Dans un monde du vin en transformation, la Corse possède une actualité brillante et un avenir plus prometteur encore, avec une grande diversité de terroirs, une richesse ampélographique qui ne demande qu’à être explorée et une variété de production qui pourrait se renouveler au-delà de la suprématie commerciale actuelle du rosé.

D comme Douceur

Ce fut autrefois la grande fierté d’une bonne partie des vignobles méditerranéens, Roussillon en premier lieu, mais aussi Languedoc, sud de la vallée du Rhône et Corse : les vins doux, souvent de muscat en blanc et de grenache en rouge, ont connu une longue gloire puis un lent déclin. À l’heure de la mixologie triomphante, les banyuls, rivesaltes et autres muscats peuvent peut-être aujourd’hui s’inventer un nouvel avenir, pour peu que l’innovation soit en marche…

G comme garrigue

Le paysage méditerranéen par excellence trouve à l’heure de l’agroforesterie une actualité renouvelée : la plupart des vignobles de Provence, de Corse ou du Languedoc s’intègrent, depuis toujours, dans un écosystème naturellement diversifié. Les océans de vigne, en Méditerranée, on ne connaît pas.

G comme Gastronomie

Puisant racines et recettes dans la diversité de la production agricole locale, la ou plutôt les gastronomies de l’ensemble du bassin méditerranéen sont extrêmement savoureuses et variées. Toutes ont cependant un point commun, quels qu’en soient l’origine géographique et le mode de consommation, de la « street food » jusqu’au repas de fête : celui de toujours s’accorder aux vins, rouges autant que rosés ou blancs. En cette époque de déconsommation alarmante, c’est un aspect que l’on aurait tort de négliger.

G comme Grenache

Longtemps, le grenache fut considéré comme un cépage secondaire. Qu’importe que le provençal Châteauneuf lui accorde, certes avec douze autres comparses, une part majeure de son impressionnante authenticité, que les grands vins doux du Roussillon en soient composés, ses rendements trop facilement généreux, sa supposée faiblesse tannique, ses couleurs peu foncées, sa propension à l’oxydation, tout cela construisait un profil généreux mais sans race. Depuis le début de ce siècle, c’est peu de dire que son image a été prodigieusement transformée. Pour peu que l’on maîtrise sa proverbiale générosité, ce qui n’est pas chose facile en ces temps de réchauffement climatique, le cépage allie comme personne nuances aromatiques, finesse de texture et gourmandise suave. Il ne réussit pas partout, mais s’il existe un cépage méditerranéen identitaire, c’est bien lui.

H comme Histoire

Les archéologues penchent pour des régions plus lointaines – la Géorgie, l’Arménie – pour situer les origines de la vigne, mais à coup sûr, la Méditerranée fut le berceau de la civilisation du vin. Elle en reste aujourd’hui un centre essentiel, malgré le développement au Moyen Âge de la viticulture des ordres religieux, rhénane et bourguignonne, malgré le développement spectaculaire des vignobles boostés par l’activisme commercial anglais, Bordeaux ou Porto par exemple, malgré enfin l’émergence spectaculaire des vignobles du Nouveau Monde au cours du siècle dernier.

I comme Identité

Il n’existe pas une identité des vins méditerranéens, mais d’innombrables, et il serait vain de vouloir les caricaturer d’un seul mot ou de quelques-uns. Qu’y a-t-il de commun entre la rigueur structurale des cabernets de Bolgheri, la rondeur enveloppante d’un grenache du Roussillon ou les épices poivrés d’un bandol ? Pas grand-chose, sinon l’affirmation d’un caractère. La région fut longtemps la terre de production de vins anonymes, elle s’affirme aujourd’hui comme le garant de la personnalité et de la diversité.

J comme Jardin

Le littoral méditerranéen est un vaste jardin, sauvage par endroits, méticuleusement organisé à d’autres. La vigne fait partie du paysage, mais elle est très rarement seule. Elle compose avec une nature touffue et multiple, où règnes végétal et minéral sont harmonieusement partagés, où d’autres plantes vivrières donnent depuis des millénaires leurs fruits. Ne négligeons pas ce jardin enchanté, ne le détruisons pas : il est notre histoire, nos racines, notre âme.

L comme Languedoc

Dans sa très longue et riche histoire, le Languedoc a tout connu, la richesse comme la misère, le rêve comme le désespoir, la créativité comme la routine. Région presque entièrement vouée à la seule viticulture lorsque l’invention du train amena nos provinces à spécialiser leurs productions, le Languedoc fut le pays qui eut le plus gros effort à faire pour restructurer une industrie fondée sur une production de gros volume destinée à une consommation de masse. En cinquante ans, ce gigantesque challenge a été réalisé sur de multiples plans, tant sur ceux des structures que sur ceux des marchés. Tout n’est pas encore parfait ni achevé, mais le Languedoc est aujourd’hui un vignoble moderne, conçu pour produire des vins de qualité et capable de s’adapter rapidement aux évolutions de marché.

L comme Liberté

Même quand ils n’offrent pas la version la plus originale de leur personnalité, presque tous les cépages peuvent s’implanter dans le bassin méditerranéen. Pourquoi faut-il donc les classer administrativement dans diverses catégories d’AOC, d’IGP ou désormais de « vins de France », quitte à tordre les usages historiques, à placer la syrah rhodanienne dans le camp de l’authenticité des appellations et le cabernet-sauvignon pourtant présent en Provence depuis le XIXe siècle dans celui des IGP ou des cépages « de complément » forcément minoritaires dans un assemblage ? Dans le bouleversement de l’époque, ne pourrait-on pas laisser tomber une bonne fois pour toutes des réglementations plus politiques que naturelles, plus temporelles qu’historiques, et apporter aux créateurs et aux entrepreneurs le grand souffle de la liberté ?

M comme Mistral

Ensoleillé, chaud et sec, tel est le climat méditerranéen. Mais aussi venteux. Mistral dans la vallée rhodanienne et sur le littoral, tramontane en Roussillon, le vent qui souffle ici est fort et froid. Depuis toujours, il joue un rôle essentiel pour la viticulture. Assainisseur des raisins, garant des amplitudes thermiques entre nuit et jour, limitant drastiquement les risques de pourriture par temps humide, le mistral est depuis toujours l’allié fidèle de la vigne.

M comme Muscat

Le viognier est à la mode, pourquoi le muscat ne la retrouverait-il pas ?

N comme Nouveaux Vignerons

Tous les vignobles réputés ont une caractéristique commune, ils attirent de nouveaux vignerons qui, souvent, développent de nouvelles idées et de nouvelles structures de production. La plupart des secteurs de la Méditerranée viticole n’échappent pas à cette règle régénératrice, mais avec des profils très différents. Les « tickets d’entrée » ne sont pas les mêmes qu’il s’agisse d’une Provence (en particulier littorale) idéalisée dans le monde entier, une Corse bien plus protectrice de ses acteurs locaux et un Languedoc-Roussillon toujours en reconstruction structurelle. Ce sont des acteurs puissants – grandes fortunes et grands groupes – qui donnent aujourd’hui le la de la viticulture provençale alors que l’évolution du Languedoc et du Roussillon s’est faite avec des francs-tireurs passionnés et farouchement indépendants tout autant qu’avec des entrepreneurs du cru ayant spectaculairement bouleversé un modèle familial d’un autre temps. Au final, l’innovation des uns, la puissance d’autres et les racines de ceux qui sont là depuis toujours construisent un mélange plutôt rare dans le monde du vin et assurément très positif.

O comme Oliviers

La polyculture est une tradition séculaire de la Méditerranée et les Toscans l’ont parfaitement symbolisée en associant quasi systématiquement une production d’huile d’olive à celle de vin. Sauf dans certains secteurs, la France méditerranéenne n’a pas la même tradition de l’olivier, mais elle peut s’inspirer de cet exemple pour réassocier à son activité viticole d’autres facettes donnant une dimension holistique à l’entreprise. Certains le font avec une activité œnotouristique, d’autres, plus rares, avec des projets de polyculture, mais la quête de sens est un aspect fondamental de la civilisation du vin.

P comme Provence

Une Provence viticole à la croisée des chemins, c’est pour le moins le constat que l’on peut faire aujourd’hui. Depuis le début des années 2000, la production de rosé est devenue un moteur essentiel de son développement, initiant d’ailleurs une évolution que l’on comprend mieux aujourd’hui : moins de vins rouges accompagnant les repas traditionnels, plus de rosé, de blanc et de bulles pour des moments de convivialité. Cette transformation glamour a attiré de nouveaux investisseurs, à commencer par l’omniscient LVMH. Maître du jeu contemporain, le groupe ne saurait pour autant reproduire la stratégie et les méthodes qui ont fait son succès à Cognac et en Champagne. L’époque a changé et les marchés aussi. En attendant, reste une myriade de vignerons qui réinventent, chacun à leur façon, une région beaucoup moins uniforme qu’on ne l’imagine souvent.

Q comme Qualité

Aucune autre région de France n’a autant progressé en qualité moyenne que l’ensemble du bassin méditerranéen. C’est même, quand on y réfléchit rétrospectivement, une évolution qui était incroyable à envisager à la fin du siècle précédent. Cela n’empêche pourtant pas une partie du public et une majorité, hélas, de professionnels, surtout dans l’Hexagone, de placer toujours ces vins dans un second rideau de hiérarchie : voilà bien le vrai défi de ces prochaines années.

R comme Rosé

Il domine aujourd’hui la production provençale, y compris dans des appellations réputées historiquement pour leur rouge comme Bandol, mais aussi languedocienne ou corse. Le rosé s’est taillé une part de lion, avec d’autres codes que ceux qui ont régi les vins de qualité depuis des décennies. Plutôt que vouloir analyser les multiples causes de ce raz-de-marée et sa capacité à durer, contentons-nous de relever deux aspects significatifs. En premier lieu, grâce au rosé, les vignobles de la Méditerranée sont entrés dans un autre univers de consommation, et même un autre imaginaire que ceux où on les enfermait. Le rosé, avec vingt ans d’avance, annonce également le grand bouleversement de consommation des vins, moins axé sur les rouges voués à l’accompagnement exclusif des repas, plus ouvert sur d’autres moments et sur d’autres modes, où rosé, mais aussi rouges légers, vins orange, blancs, bulles et sans alcool auront leur place.

S comme Salinité

Curieusement, la fraîcheur, la tension, la minéralité, la salinité ont longtemps été des mots absents du vocabulaire organoleptique des vins de la Méditerranée. Cela a été le combat personnel de certains producteurs de faire entrer ces mots dans le profil de leurs vins ; cela reste un enjeu majeur à l’heure du dérèglement climatique.

S comme Syrah

Et si ce cépage bien installé sur les contreforts granitiques ou schisteux du Massif central, à flanc de coteaux dominant un fleuve alpestre, le Rhône, à 250 kilomètres du littoral, n’était pas tout à fait chez lui en Méditerranée ? On l’a pourtant planté (presque partout), le considérant toujours comme un cépage « améliorateur », oubliant presque toujours qu’il offre souvent, au sud du 45e parallèle, une version convenue de ses qualités, ses notes de confiture de mûre et de chocolat, ses tannins enrobés, mais souvent asséchants en finale et sa prise de bois flatteuse et finalement caricaturale. La syrah joue certainement un rôle d’appoint intéressant dans la construction multi-cépages des vins de Méditerranée, mais elle n’est assurément pas une recette miracle du succès.

T comme Terroir

Le terroir méditerranéen demeure encore largement méconnu parce que l’on fait fi de son immense diversité. C’est le présupposé climatique – ensoleillement maximal, faibles pluies, souvent sécheresse, chaleur des étés – qui domine la compréhension des vignobles et unifie, faussement, un territoire vaste et complexe. De fait, la variété est partout : géologie, géographie (de la mer à la montagne, le plus souvent à quelques kilomètres de distance), expositions, microclimats, pratiques historiques, encépagements et même vision de l’activité, aucun autre bassin viticole n’est aussi riche de terroirs différents.

U comme Universalité

La vie en Provence fait rêver le monde entier. Le vin de Provence, pas encore.

V comme Vermentino

Comme la syrah pour les rouges, le vermentino – qu’on appelle aussi rolle en Provence et vermentinu en Corse – a été vu il y a une trentaine d’années comme une recette miracle pour relever le paysage alors désastreux des blancs du sud-est de la France. Contrairement à la syrah, ce cépage a pour lui d’être natif et adapté au terroir méditerranéen. S’il n’échappe pas à quelques caricatures pataudes, il a produit nombre de réussites convaincantes et surtout redonné une nouvelle ambition en matière de vins blancs aux vignerons locaux.

W comme Winemaker

Plus que partout ailleurs, les catégorisations traditionnelles de production ont pollué l’évolution des vignobles méditerranéens. En marquant souvent une opposition systémique entre vignerons, coopératives et négociants, les acteurs du monde viticole (en Languedoc-Roussillon en particulier) rappelaient certainement une vérité historique émancipatrice, mais perdaient du temps quant aux véritables enjeux de l’époque. Pis encore, de nombreux prescripteurs professionnels, cavistes, sommeliers, journalistes, persistent à mépriser le travail d’un négoce pourtant moteur du renouveau de ces régions, à sous-estimer la coopération et à célébrer uniformément le small is beautiful censé être la règle des vignerons. Pour le coup, la notion anglo-saxonne de winemaking, quel que soit le pedigree du producteur, se révèle bien plus pertinente pour jauger l’évolution actuelle du secteur.

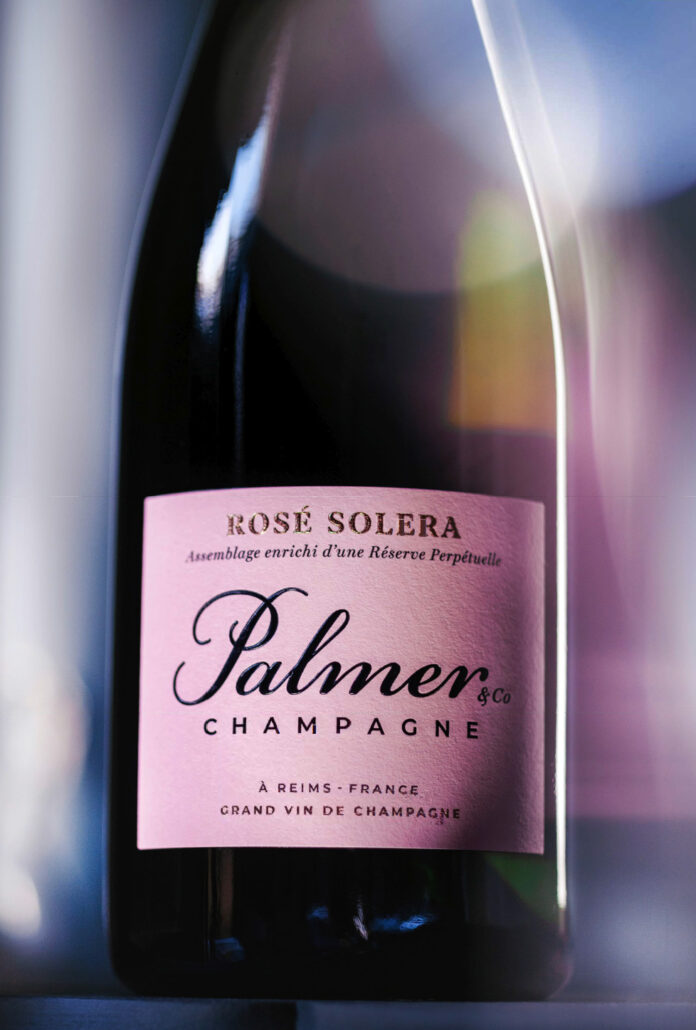

X comme Xérès et autres vins étonnants

Élargissons un instant notre dictionnaire à l’ensemble du bassin méditerranéen : des notes de noix des xérès à celles de safran des muscats du Cap Corse, des merveilleux épices des soleras de Banyuls aux fruits mûrs des vins de la Bekaa, quelle autre région du monde peut se targuer d’une telle variété de saveurs, mais aussi de styles et de savoir-faire viticoles ?

Y comme Yacht

Même si les ports de plaisance du littoral sont encombrés de yachts aussi spectaculaires que m’as-tu-vu, la Méditerranée n’est pas un paradis pour riches. Elle est aussi la mer des grandes migrations et de ses drames. Elle est, depuis l’Antiquité, le cœur battant de la civilisation. Et, depuis cette même Antiquité, le vin en est un symbole, un commerce, un art de vivre, un bonheur.

Z comme Zeste

Comme la minéralité, les agrumes et à fortiori leur zeste ne faisaient pas partie de l’imaginaire méditerranéen il y a quelques années. Ils sont d’abord arrivés dans celui-ci par le biais pour le moins caricatural des arômes de pamplemousse (que les œnologues appellent thiols) qui se sont imposés dans nombre de rosés, remplaçant les non moins grossières notes de bonbon à la fraise ou de vernis à ongle. Mais ils composent aujourd’hui les bouquets de plus en plus complexes et diversifiés des blancs et rosés méditerranéens, s’intégrant à une palette de saveurs et d’arômes brillamment complexe.

La dégustation

La dégustation