Créé il y a vingt ans par la famille Dubœuf, le premier parc européen dédié à l’œnotourisme attire aujourd’hui près de 100 000 visiteurs par an. En 1993, le pari était ambitieux de créer un lieu à la fois pédagogique et ludique entièrement consacré à la vigne et au vin. Avec derrière lui quatre siècles de savoir-faire viticole, le négociant en vins Georges Dubœuf l’a relevé. Entouré et soutenu par des personnalités telles que Paul Bocuse ou Bernard Pivot, il a su mener à bien ce projet précurseur et transmettre sa passion du vignoble aux amateurs, néophytes ou experts, quel que soit leur âge. Lors de l’inauguration du Hameau Dubœuf, il disait vouloir raconter l’histoire du Beaujolais et révéler « aux gastronomes, aux promeneurs ou tout simplement aux visiteurs curieux, les coulisses d’une scène mal connue, celle de la vigne et du vin » A ce moment-là, le Hameau Dubœuf couvrait 10 000 m2. En cette année anniversaire, ce sont 30 000 m2 et cinq heures de visite qui attendent le public à travers quatre sites thématiques différents.

Désormais dirigé par Franck et Anne Dubœuf et doté du Prix national de l’œnotourisme en 2010, l’endroit voue toujours un amour immodéré à son terroir. Et les animations sont conçues, comme à l’origine, pour allier pédagogie et plaisir autour de la découverte de la culture de la vigne et du vin. Franck Dubœuf souhaite que ses visiteurs, petits et grands, retiennent « que nos régions sont merveilleusement belles, empreintes d’histoire et de traditions et que les vins qui en sont issus sont d’une qualité unique et exceptionnelle. » Georges Dubœuf voulait créer un lieu de mémoire où se jouent tous les actes de la vie viticole autant qu’un site rendant hommage au vin et par‐delà, aux hommes qui l’aiment et le cultivent, vignerons, artisans ou poètes. Pensé comme un livre qu’il aurait écrit, une biographie du vin en général et du Beaujolais et du Mâconnais en particulier, le Hameau égrène 2 000 ans d’histoire illustrés par plus de 3 000 objets de collections et une exposition consacrée aux publicités (si, si, la publicité pour le vin a été autorisée, un jour). Outre cette collection de plus de 500 affiches anciennes, le parcours comprend des spectacles allant du théâtre d’automates au film 3D.

Lors de la création du Hameau, la gare de Romanèche‐Thorins située en face, qui faisait partie de l’axe mythique Paris‐Lyon‐Méditerranée, a été rachetée par la famille. Elle abrite depuis une exposition sur le transport du vin par le rail dotée d’une pièce rare, un wagon impérial offert à Napoléon III par la Compagnie du Nord. Le centre de vinification propose une plongée au coeur du métier de la production viticole, les jardins sont dédiés à l’initiation olfactive et les simulateurs du Ciné Up permettent de voyager avec les abeilles dans les paysages du Beaujolais et du Mâconnais. Lors de l’inauguration de ce cinéma dynamique, Franck Dubœuf a précisé que cette politique d’investissement, commune à tous les parcs souhaitant fidéliser leur clientèle, avait un objectif clair, introduire de la sensation et du vivant. « Mon père a projeté une vision et réussi à la faire vivre. Il a rendu vrai quelque chose qui ne l’était pas encore : l’oenotourisme. »

Comme se renouvellent sans cesse le vin et ses usages, ceux qui président à son élaboration comme à sa consommation, le Hameau Dubœuf n’a cessé d’évoluer au fil des ans tout en restant un lieu familial unique où les visiteurs viennent et reviennent toujours plus nombreux. C’est évidemment avec ce public fidèle que ses vingt ans d’existence seront célébrés. Une soirée est prévue le 6 juin sous forme de dîner-spectacle et une grande chasse au trésor a été lancée dans le parc le 1er mai qui durera jusqu’au 31 décembre 2013, un tirage au sort étant effectué chaque mois parmi les bulletins comportant les bonnes réponses. Enfin, le dessinateur et scénariste lyonnais Michel Rodrigue a retracé l’histoire de ce hameau du vin dans une bande dessinée qui sera disponible dès le mois de juin. Plus de renseignements ici.

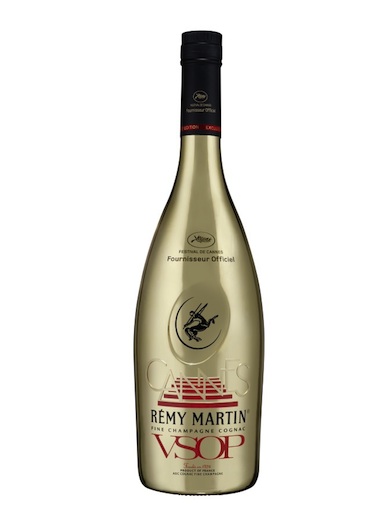

Assemblage de ce que le cinéma propose de meilleur en ce millésime, le festival de Cannes est un événement international d’envergure qui a ses fournisseurs officiels, dont les bouteilles sont estampillées d’une palme. Depuis vingt ans, c’est ce champagne-

Assemblage de ce que le cinéma propose de meilleur en ce millésime, le festival de Cannes est un événement international d’envergure qui a ses fournisseurs officiels, dont les bouteilles sont estampillées d’une palme. Depuis vingt ans, c’est ce champagne-