Le champagne est toujours une fête et il se partage à deux, en famille ou entre amis pour célébrer un événement ou tout simplement le plaisir de se retrouver. Ces six belles cuvées nous redonnent le sourire, elles sont en foires aux vins

Charles Heidsieck, champagne brut

Champagne de personnalité, intense avec ses notes grillées, sa dimension florale et finement fruitée. Le style « Charles » accessible et une référence incontestable dans sa catégorie.

33 euros

Repaire de Bacchus

Champagne Drappier, Carte d’or

Bulle crémeuse, notes de fruits secs et de fleurs dorées au soleil, on aime son onctuosité et sa finale grillée. Splendide pour ce prix, on achète les yeux fermés.

22,92 euros

Chateaunet

Champagne Jacquesson, Cuvée 740

La maison est redevenue à force de travail une référence de l’amateur. Grande profondeur, énergie, complexité entre zestes confits, fruits rouges et notes minérales. Un incontournable.

44 euros

iDealwine

Champagne Laurent Perrier, La Cuvée

Excellente introduction aux champagnes de la maison. Frais, élancé, brillant, floral, fruité, avec une vraie maturité. Parmi les meilleures cuvées non millésimées du marché.

28,50 euros

Carrefour

Champagne Nicolas Feuillatte, Cuvée spéciale Rosé

La référence du monde coopératif en Champagne est un modèle commercial au service de 2 100 hectares de vignes. Un beau champagne rosé intense et énergique par ses notes petits fruits rouges.

22,90 euros

Auchan

Philipponnat, Grand blanc 2008

Sous la conduite de Charles Philipponnat, cette maison devient l’une des adresses prisées du fin connaisseur de Champagne. Elle est aujourd’hui au sommet de son art et nous offre ce millésimé noiseté, floral, ample et velouté. Magnifique.

42,95 euros

Leclerc

125 000 vins commentés en accès libre

Toute l’équipe Bettane+Desseauve est fière de ce nouveau moteur de recherche disponible sur notre site d’infos. Désormais, il vous suffit de taper le nom du château, du domaine que vous recherchez pour découvrir le commentaire de l’expert, la fourchette de prix, le temps de garde et beaucoup d’autres infos encore…

Le monde d’avant

Dans le monde d’avant, les amateurs qui avaient acheté le Guide des vins Bettane+Desseauve avaient accès à tous les vins commentés par le Guide depuis sa création sur le site www.bettanedesseauve.com. Les infos étaient là mais la mise en page assez élémentaire et le moteur de recherche parfois capricieux… Si vous vous rendez sur ce site, vous serez désormais automatiquement redirigé vers le site mybettanedesseauve.com

Le monde du milieu

Ensuite, il y a eu l’appli Le Grand Tasting qui recense gratuitement les 125 000 vins que nos experts ont découvert et aimé. Très pratique, elle permet de retrouver commentaire, note, news et vidéo sur nos vins coups de cœur depuis un smartphone.

Le monde d’après

Dans le monde d’après, chaque internaute peut trouver gratuitement et très rapidement commentaire de l’expert, note, temps de garde, les autres millésimes commentés, des infos sur le château ou le domaine, ses coordonnées sur notre site d’infos mybettanedesseauve.fr. L’amateur tape le nom du vin recherché dans la barre de recherche et les infos apparaissent. En bref, c’est toutes les infos de l’appli Le Grand Tasting en libre accès sur notre site d’infos.

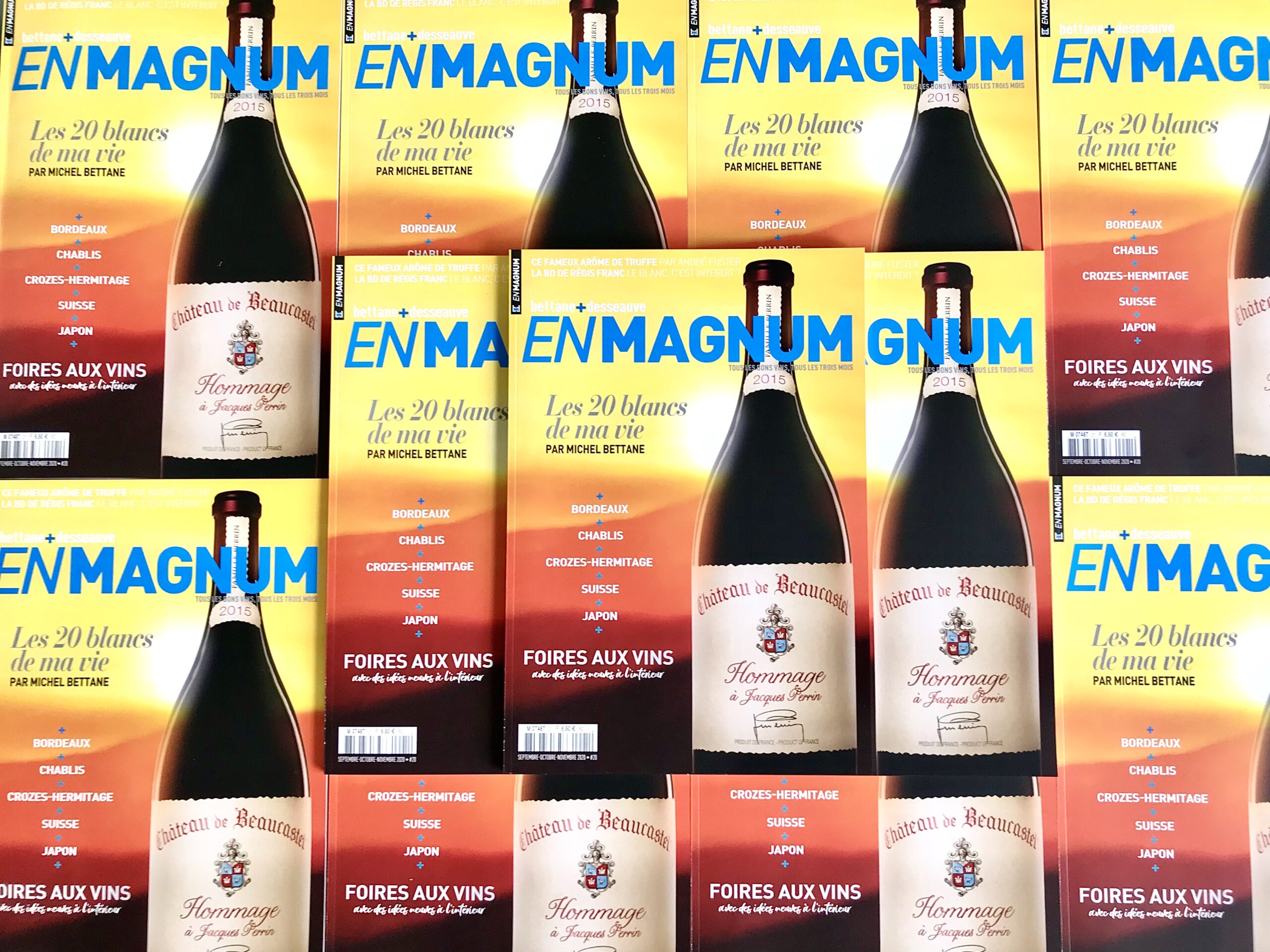

Un nouveau Guide

Si la version traditionnelle du Guide des Vins n’existera pas cette année, nous n’avons pas renoncé au papier imprimé, loin de là. Un livre-magazine conçu dans le grand format d’En Magnum à destination de l’amateur de vin et du professionnel, illustré en photographies, paraîtra en kiosque et en librairie dans le courant de l’automne. Restez connecté !