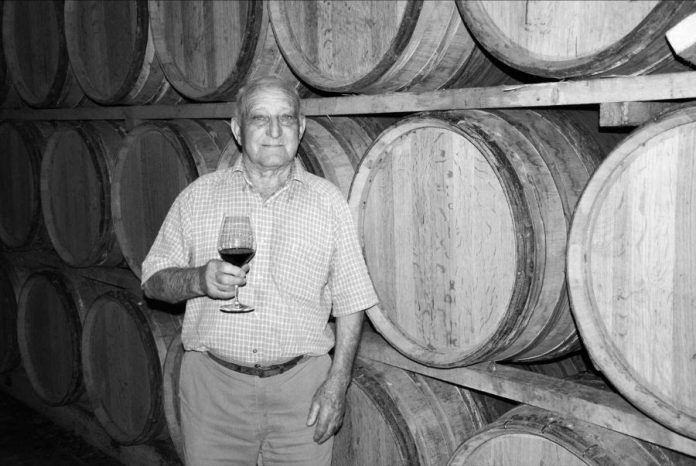

Ci-dessous, nous retranscrivons dans son intégralité l’hommage rendu par Yves Gras à son père, Edmond Gras (photo), disparu en décembre dernier. Une histoire familiale indissociable de l’histoire viticole qui la prolonge, celle du domaine Santa Duc.

« Mon père, Edmond Gras, est décédé le 09 décembre dernier à l’âge de 91 ans. Arrivé à Gigondas en 1951 pour les vendanges, il laisse derrière lui son village natal Verclause, n’ayant de cesse de vanter sa beauté. Durant plus de 50 ans, il œuvra sur le domaine familial avec implication, rigueur et perfectionnisme, toujours volontaire.

Me laissant la liberté d’entreprendre, sans jamais s’opposer à mes projets, il a su me transmettre le domaine dans les années 1980 et m’a aidé à le faire progresser en m’accompagnant au quotidien.

Edmond nous a appris à vivre et à respecter cette nature qu’il aimait tant. Nous poursuivons cette philosophie aujourd’hui par la culture biologique et biodynamique. Toujours positif, souriant et débordant d’optimisme et d’énergie, il était l’âme de la propriété. Bienveillant, ouvert aux autres, il appréciait l’échange, ayant toujours un mot gentil pour son prochain.

Assister à l’évolution du domaine, à travers les décisions de son fils, et récemment, l’arrivée de son petit-fils Benjamin qu’il aura eu le bonheur de voir vinifier les deux derniers millésimes, était une grande fierté pour lui.

Encore présent aux dernières vendanges, il aimait profondément cette période où il venait à la cave prodiguer ses conseils et veiller à ce que tout se déroule correctement. Nous continuerons son œuvre avec la même application et en respectant ces terroirs qu’il nous a transmis et qui nous sont chers. »

Yves Gras