Le meilleur des deux mondes

Retrouvez ce portrait dans En Magnum #38. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

« En passant à cet endroit en compagnie de Didier Mêlé, notre chef de culture, je me suis dit que l’on ne pouvait faire que des bons vins dans un paysage aussi beau », explique Arnaud Fabre, le président d’Alexandre Bonnet, domaine champenois installé aux Riceys, dans la vallée de la Laignes, au cœur du Barséquanais. Il faut dire que le paysage a de quoi inspirer. Situé à la frontière entre Champagne et Bourgogne, le village des Riceys a longtemps été tiraillé entre les deux régions. Autrefois divisé en trois bourgs (Ricey-Bas, Ricey-Haute-Rive et Ricey-Haut), la commune fut finalement rattachée administrativement à la Champagne en 1927. Ce qui ne l’a pas empêchée de garder depuis un fort ancrage bourguignon, visible dans son vignoble qui peut produire sous trois appellations, une pour les vins effervescents et deux pour les vins tranquilles : champagne, coteaux-champenois et rosé des Riceys. Cette situation particulière a sans doute nourri la vision d’Arnaud Fabre au moment de donner un nouveau souffle et un cap à suivre au domaine. Une ambition aussi, puisque l’idée est d’élaborer des champagnes comme des vins de lieux, capables d’exprimer le terroir de l’endroit, différent de celui que l’on retrouve majoritairement en Champagne. Le calcaire kimméridgien, répandu dans cette partie de la côte des Bar, est celui de la Bourgogne. Propice au pinot noir grâce à ses capacités naturelles de drainage, il permet au cépage de s’exprimer avec élégance et style.

Acquis par le groupe Lanson-BCC en 1998, le vignoble Alexandre Bonnet était depuis longtemps une référence du secteur proposant une gamme de champagnes classique et recommandables. La nouvelle direction prise par Arnaud Fabre et ses équipes impliquait de mettre le vignoble au cœur du projet. Propriétaire de près de cinquante hectares de vignes, une taille conséquente, le domaine a fait le choix de se recentrer sur ses terroirs pour montrer aux amateurs le formidable potentiel des Riceys, notamment de ses lieux-dits, localement nommés « contrées ». Situé sur un coteau spectaculaire, le lieu-dit La Forêt est l’objet de toutes les attentions. La vigne y donne des raisins qui permettent d’élaborer quatre vins : un champagne rosé de macération, un blanc de noirs, un coteau-champenois et un rosé des Riceys. Autre « contrée » importante, celle dite des « sept cépages », où sont complantés les sept cépages historiques de la Champagne (pinots noir et meunier, chardonnay, blanc vrai, buret, arbane et petit meslier). La parcelle a aussi un intérêt expérimental pour étudier les effets des dérèglements climatiques. Le domaine y a multiplié les initiatives pour maintenir une biodiversité forte : plantation d’arbres fruitiers, chênes truffiers, jachères mellifères, tonte tardive des espaces enherbés, etc. Autre curiosité, une petite parcelle d’arbane, cépage rare et autochtone de la région, si rare d’ailleurs qu’elle représente à elle seule près de 10 % de la surface plantée du cépage dans le monde.

Un cap à suivre

Arnaud Fabre s’est aussi entouré d’une équipe prête à le suivre dans cette démarche ambitieuse. Il peut compter sur Irvin Charpentier pour explorer le goût que peuvent donner les terroirs des Riceys. Jeune chef de cave, ce dernier s’appuie sur l’expérience de Didier Mêlé, le chef de culture, amoureux du secteur. L’autre prérequis à cet « envol » consistait en une réorganisation de la gamme des vins proposés. Outre les assemblages (un blanc de noirs, un rosé et un blanc de blancs), production principale du domaine, chaque « contrée » donne une cuvée parcellaire effervescente (le rosé de macération La Forêt, la cuvée 7 cépages et deux blancs de noirs, Les Vignes Blanches et Hardy) ou tranquille (un rosé des Riceys et deux coteaux-champenois). Âme du domaine, le rosé des Riceys élaboré depuis 1985 est un vin de macération coloré et complexe, semblable à un grand pinot noir, pouvant se déguster jeune comme après un long vieillissement. Autant de singularités propres à la situation du domaine, situé à mi-chemin entre deux régions viticoles aux particularismes forts. Arnaud Fabre en a fait sa force. Ils nourrissent sa réflexion, sa vision de l’avenir et sa stratégie. Sans s’éloigner de l’héritage historique, l’objectif est de faire « les meilleurs vins des Riceys, mais aussi de mettre la lumière sur ce petit bout de Champagne, cette côte des Bar sauvage, préservée parce que loin de tout, et qui fait le luxe qu’on a aujourd’hui ». Il a déjà d’autres projets, comme un blanc de blancs parcellaire élaboré à partir d’arbane et de blanc vrai (pinot blanc), pour faire encore briller les cépages autochtones de ce vignoble superbe qui gagne tant à être connu.

Itinéraire d’un enfant du siècle

Retrouvez cet article dans En Magnum #38. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

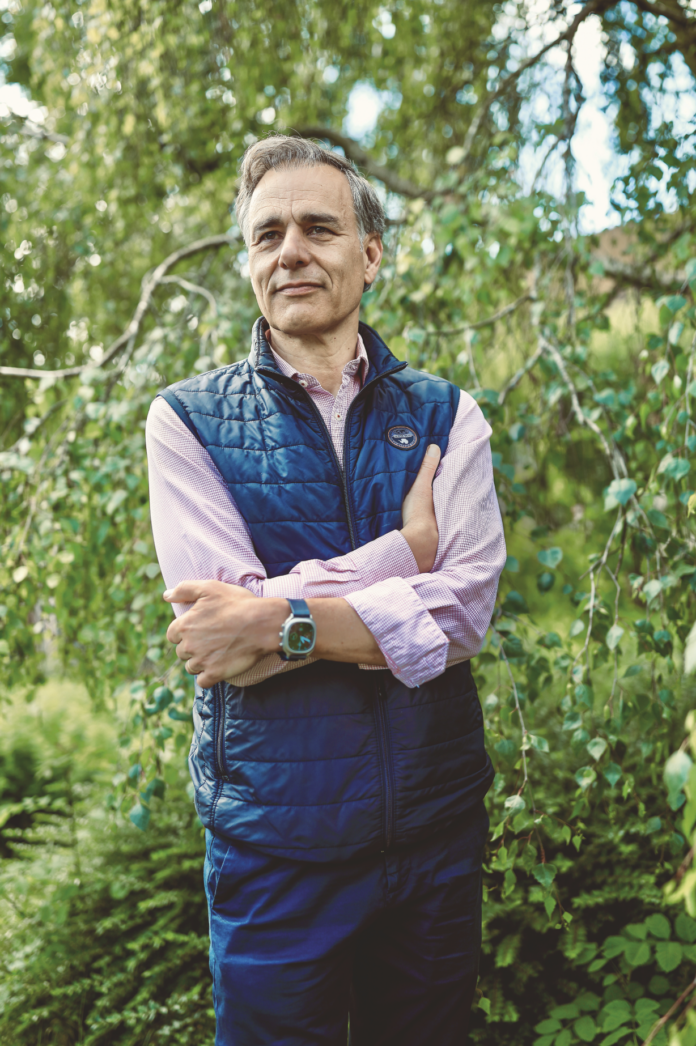

Il a gardé l’allure juvénile et élancée qui était la sienne quarante ans plus tôt lorsqu’il a pris en main la destinée d’un domaine historique de Bourgogne. Son regard est demeuré empreint de curiosité et d’amusement, comme s’il continuait de découvrir cet univers si particulier dont il est aujourd’hui un acteur important. Là où beaucoup d’autres affichent sans sourciller des convictions et des certitudes, Jean-Nicolas Méo, qui veille sur le prestigieux domaine familial Méo-Camuzet, regarde avec une fraîcheur vivifiante une région, un domaine, des hommes et des vins que l’on a souvent tendance à ranger dans l’immobilité intimidante des mythes. Il raconte : « En 1984, mon père, très direct, m’a demandé de reprendre la gestion du domaine familial. Il m’a dit : “Écoute, c’est ta décision. Si tu ne veux pas, on vendra”. Il a été un peu surpris que je lui demande une semaine de réflexion. J’avais 20 ans et, honnêtement, je n’avais jamais vraiment envisagé cette possibilité. Mais même si c’était un choix un peu compliqué, il s’est finalement imposé. Je me suis dit que l’on ne pouvait pas laisser partir ce domaine, c’était impensable ». Dans l’histoire de ce domaine, tout est affaire d’engagement. Celui d’abord d’une famille paysanne de Bourgogne, les Méo, envers le mérite républicain et ses devoirs. L’arrière-grand-père de Jean-Nicolas fut instituteur, son grand père ingénieur des ponts et chaussées et son père Jean, polytechnicien et ingénieur du Corps des mines. Jean sera plus tard élu membre du Parlement européen et siégera au Conseil de Paris. L’engagement aussi de l’autre grand nom du domaine, Étienne Camuzet, pour sa région, son village de Vosne-Romanée et l’extraordinaire domaine qu’il composa. Maire de Vosne, inoxydable député de Côte-d’Or pendant le premier tiers du siècle dernier, Étienne Camuzet fut un infatigable propagandiste du vignoble bourguignon, jusqu’à racheter le château du Clos Vougeot et les vignes qui y étaient directement rattachées. À la fin de la guerre, il transmettra le château à la Confrérie du Tastevin, puis son domaine à sa fille. Celle-ci n’a pas d’enfants, mais un neveu, Jean Méo, à qui elle lègue ce qui deviendra le domaine Méo-Camuzet, particulièrement bien doté en vignes à Vosne et Vougeot. Pendant toutes les années 1960 et 1970, le grand commis de l’État Jean Méo assume les premiers rôles dans la vie publique. Comme Camuzet et comme sa tante, il poursuit le système traditionnel des métayers, qui gèrent pour lui une partie du domaine. Parmi les cinq métayers en place, l’un d’eux, Henri Jayer, devient bientôt légendaire : « Avec la menace de l’impôt sur la fortune (mis en place par le gouvernement Mauroy en 1982, NDLR) et la remise en question du statut de métayage, mon père a pensé que si les métayers réclamaient des baux en fermage, nous serions imposés à l’ISF, rendant la gestion du domaine difficile. Cela correspondait à une tendance générale. Les domaines familiaux, souvent gérés à distance, étaient soit repris par la famille, soit vendus », constate Jean-Nicolas Méo.

Succéder à Henri Jayer

En 1984, la décision que lui demande de prendre son père engage une vie entière. Il va accepter, mais veut finir ses études, obtenir un diplôme d’œnologie, passer une année aux États-Unis pour être prêt à reprendre le domaine. Partiellement seulement, puisque quatre métayers sur cinq sont encore en activité. La famille Méo a décidé de les laisser en place jusqu’à leur retraite. « Henri Jayer fut le premier à s’arrêter. Nous avons commencé en 1989 avec ses vignes et celles de Christian Faurois, le plus jeune des métayers, devenu mon bras droit pendant trente ans. Quatre hectares et demi en tout, ce qui m’a permis d’apprendre progressivement le métier. Les autres baux se sont libérés en 1991, 1996 et 2008 pour le dernier. Cela s’est fait par étapes. Au début, nous avions les bâtiments, rien d’autre. Nous n’avions ni sécateur, ni tracteur, ni personnel. Il a fallu investir et constituer l’équipe. Ces premiers hectares étaient des vignes magnifiques, qui restent encore aujourd’hui au cœur du domaine. J’ai eu la chance de débuter avec un excellent millésime. En même temps, cela a créé une exigence personnelle, car après un millésime aussi facile et réussi, je me suis dit qu’il n’y avait pas de raison de ne pas reproduire cette qualité chaque année. » Le jeune citadin ouvert aux enjeux et au monde de son époque doit composer avec Henri Jayer, archétype du vigneron bourguignon, empirique et déjà mythique. « J’étais très jeune à l’époque. En voyant la nouvelle génération, que je trouve parfois un peu arrogante, je me dis que j’ai dû être pareil. Il y avait une différence importante de génération entre nous, Henri avait l’âge d’être mon grand-père. J’ai appris l’essentiel de lui, mais en même temps je me disais que c’était un homme du passé. Après notre première vinification, Henri a eu une phrase que je répète souvent. On goûtait les vins et ils étaient bons : “Tu vois, ce n’est pas difficile de faire des grands vins”. Une phrase un peu définitive, surtout qu’il y avait cette légende noire autour de lui dans le village. À la fois admiré, redouté et un peu jalousé, on le soupçonnait d’utiliser des méthodes secrètes. Ce qu’il a voulu me dire ce jour-là, c’est qu’il n’y avait pas de truc spécial. Bien sûr, Henri était connu pour sa vinification, mais c’était aussi un excellent viticulteur. Il voulait me faire comprendre que tout repose sur le travail en amont et que la vinification n’est qu’une partie du processus. » Cela ne fait pourtant pas de Jean-Nicolas un élève confit dans une dévotion immobile : « Il était très conservateur dans le bon sens en ce qui concernait les vignes. Mais on voyait qu’il y avait des pratiques que l’on pouvait améliorer. Par exemple, il y avait des problèmes d’érosion que sa génération n’a pas bien gérés. Concernant la qualité de la vendange, comme le tri des vendanges vertes, il ne voulait même pas en entendre parler. Sa génération avait vécu des récoltes difficiles et maigres. Pour eux, écarter des raisins était inconcevable. Pourtant, avec un regard neuf, il était évident qu’il fallait le faire. »

« En Oregon, beaucoup se focalisent sur la maturité phénolique. Or viser cette maturité pour obtenir quatorze ou quinze degrés d’alcool, avant de les diluer avec de l’eau, cela n’a pas de sens. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait. »

La Bourgogne par temps forts

À la fin des années 1980, la Bourgogne viticole vit une véritable révolution culturelle. Jayer et quelques rares autres sont des arbres, certes légendaires, qui cachent une forêt de vins bricolés et sans substance. Une nouvelle génération de vignerons bien formés et ambitieux prend conscience qu’il faut repenser concepts et méthodes. « Le système était à bout de souffle et il y avait un traitement pour chaque problème. Les insecticides provoquaient ce que l’on appelait des inversions de flore ou de faune, tuant tout sauf certaines espèces qui se mettaient à proliférer. Pendant une bonne partie des années 1990, nous avons travaillé à rétablir un équilibre », explique Jean-Nicolas qui, cependant, demeure pratiquant jusqu’à aujourd’hui d’une viticulture « raisonnée ». « Bien sûr, j’ai ressenti à l’époque l’influence des débats et des chapelles. J’ai été profondément marqué par Henri et je pense que nous partagions les mêmes goûts. Il y avait une vraie gourmandise dans ses vins et je n’ai pas cherché plus loin. Sa vinification me plaisait toujours. Quand j’ai aimé ce que Henri m’a proposé, je me suis demandé pourquoi aller ailleurs. Ses vins étaient soyeux, avec une belle couleur et de la profondeur, tout en étant plaisants et séduisants. » Si l’aventure commence au cours de cette décennie 1990 avec de grands changements internes, elle se poursuit dans des temps pareillement troublés où les bouleversements ne se limitent pas à la seule Bourgogne, mais à la planète tout entière. « J’ai beaucoup appris, même si ce que j’ai acquis ne sert pas toujours », confie-t-il, non sans humour. « Chaque année, avec le dérèglement climatique, nous faisons face à de nouveaux problèmes. C’est important de prendre du recul, de reconnaître que les problématiques évoluent, qu’elles méritent d’être respectées. J’essaie d’être plus attentif aux détails, tout en gardant une certaine distance, car la nature s’exprime et parfois, nous ne pouvons pas lutter contre elle. C’est simplement impossible. » Trente-cinq ans plus tard, Jean-Nicolas Méo veille sur une particularité bourguignonne, l’un de ces beaux domaines familiaux encore préservés des appétits nationaux et internationaux, symbole actif de la magie des grands terroirs de la Côte et du génie de ses cépages, pinot noir en premier lieu, pour y développer une personnalité unique. Le domaine s’étend aujourd’hui sur 14,5 hectares en exploitation directe dont, pour les grands crus, trois hectares en clos-vougeot (situés près du château, dans la partie haute du clos), 35 ares en richebourg, 44 ares en échezeaux (climat Les Rouges du Bas), sans oublier, seule incursion en côte de Beaune, 45 ares à Ladoix-Serrigny, en corton (climats Clos Rognet, Les Perrières, La Vigne au Saint). S’y ajoutent des premiers crus de Vosne-Romanée (climats Aux Brûlées et Les Chaumes ainsi qu’un tiers de l’hectare du Cros-Parantoux, le reste appartenant à Emmanuel Rouget, le neveu d’Henri Jayer) et des premiers crus de Nuits-Saint-Georges (Aux Boudots, Aux Murgers) qui donnent des expressions proches des vins de Vosne. Outre des appellations communales, un seul blanc complète ce tableau bien doté, issu du clos Saint-Philibert, soit trois hectares et demi de chardonnay plantés sur les hauteurs de Flagey, au-dessus des Échezeaux et de Clos Vougeot.

La maîtrise du vivant

Jean-Nicolas, avec l’appui de ses deux sœurs, complète cette gamme « domaine » depuis deux décennies avec une offre de vins disponibles sous le label Méo-Camuzet Frères et sœurs. Des vins de négoce, mais avec un suivi complet de la viticulture et des vendanges par les équipes du domaine, comme les excellents chambolle-musigny, nuits-saint-georges et fixin. Autre escapade, aussi enrichissante que savoureuse, la création d’un petit domaine en Oregon en partenariat avec Jay Boberg, un ami américain, baptisé simplement Nicolas Jay. L’enfant gâté s’est mué en vigneron entrepreneur et en Bourguignon enraciné. Son épouse, ses enfants et lui-même vivent dans la maison attenante au domaine, au cœur du village de Vosne-Romanée et le regard qu’il porte sur les enjeux de son métier, de sa région et de ses vins, est aussi attentif et étayé par une riche expérience qu’il est loin d’être impérieux. À rebours de pas mal d’autres dans le vignoble, ses constatations sont d’autant plus précieuses qu’il ne cherche pas à les imposer. Ainsi, sur le sujet fondamental des sols, il ne refuse pas le concept très à la mode de « sol vivant », en remarquant humblement qu’il « nous manque encore des connaissances scientifiques pour mesurer réellement cette vitalité du sol ». Concernant le labour, il n’est pas sûr de son efficacité. « Peut-être ouvrons-nous trop les sols. Avec le réchauffement climatique, il serait souhaitable d’implanter des cultures qui stockent du carbone et favorisent la vie du sol, par le biais de couverts végétaux, qu’ils soient introduits ou naturels. C’est là où nous en sommes aujourd’hui. Il faut aussi garantir la vie de la vigne et les rendements. Un couvert végétal total peut déprimer la vigne, entraînant une réduction des rendements de trois à quatre fois. Nous parlons souvent de souffrance animale, mais il y a aussi celle des plantes. Nous avons fait une expérience il y a quelque temps avec une vigne difficile à travailler. Lorsque nous avons laissé l’herbe pousser, la vigne a commencé à dépérir. Le défi réside dans le contrôle de ce qui pousse sous les ceps. Nous ne pouvons pas laisser des herbes de cinquante centimètres ou un mètre de haut se développer, la concurrence pour la vigne est trop forte et le climat humide que cela engendre autour des raisins n’est pas bénéfique. » Pragmatiquement, ou plutôt empiriquement, à la bourguignonne, Jean-Nicolas se réjouit d’utiliser un nouvel outil : des disques avec des dents qui permettent de remuer la terre en surface. Tout en remarquant que la méthode a bien fonctionné en 2022, mais un peu moins en 2023. Son regard sur le réchauffement climatique est tout aussi contrasté : « Il a été bénéfique jusqu’en 2015, sans observer de réelle progression jusqu’à cette date. Cependant, depuis 2015, nous n’avons pas connu de millésime froid. Au contraire, nous avons enchaîné record sur record. J’ai vraiment l’impression que l’Europe se réchauffe plus rapidement que le reste du monde. J’ai commencé il y a dix ans en Oregon, pensant que c’était un endroit plus chaud que la Bourgogne. C’est désormais l’inverse. En termes de saisons globales, la situation a complètement changé ».

La quête de la maturité

Ces bouleversements ont eu comme conséquence majeure de transformer la problématique de la maturité du raisin, longtemps fondée sur le manque et aujourd’hui sur le trop-plein. « Les deux millésimes 1989 et 1990 avaient une maturité assez élevée, ce qui me paraissait normal puisque je n’avais rien connu d’autre. Mais sur des millésimes plus difficiles, comme 1991 ou 1993, on se demande pourquoi on n’atteint pas une maturité similaire. C’est souvent dû à des raisins encore verts, au besoin de trier et à d’autres facteurs. La faiblesse des raisins nous poussait à chauffer les vendanges ou à faire des interventions qui n’étaient pas nécessaires. À l’époque, il y avait des correctifs et des « recettes » pour compenser le manque de maturité des raisins. Ces pratiques n’ont plus leur place aujourd’hui. Cela dit, les débats autour de la maturité phénolique m’ont parfois fait sourire, car on ne l’obtient pas souvent. Il est rare que tous les critères de maturité soient alignés en même temps. En Oregon, beaucoup se focalisent sur la maturité phénolique. Or viser cette maturité pour obtenir quatorze ou quinze degrés d’alcool, avant de les diluer avec de l’eau, cela n’a pas de sens. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait. C’est l’histoire et la singularité du millésime et il faut s’y adapter. Pour nous, le défi chaque année est de décider du moment idéal pour vendanger, en cherchant le meilleur équilibre, afin d’obtenir des raisins sains et concentrés. Cela nous permet d’éviter la tentation de recourir à des procédés œnologiques pour renforcer nos vins. Ainsi, le moins d’intervention possible devient une source de motivation. C’est ce qui nous permet d’atteindre une certaine authenticité qui reflète le millésime, le raisin, le terroir et le travail accompli. » Issu des principes de l’éraflage intégral que pratiquait systématiquement Jayer, Jean-Nicolas a néanmoins expérimenté les vendanges entières sans pour autant se ranger à la méthode, sauf pour le corton-perrières. « C’est un peu une caricature de corton, assez droit, un peu mince, austère et tannique en finale. Cette vigne, que nous avons acquise en 2009, avait un caractère différent. Pour ce vin, j’égrappe complètement et j’ajoute des rafles. Je ne préfère pas utiliser des grappes entières, car je n’aime pas ce côté de macération qui peut donner des saveurs de fraises des bois trop prononcées. » Pour caractériser le style de ses vins, Jean-Nicolas Méo parle d’un alliage de « concentration et finesse, offrant ainsi une véritable présence en bouche tout en favorisant la complexité et la délicatesse. C’est une puissance qui ne se manifeste pas de manière évidente. Pour moi, il est essentiel d’être dans ce registre, car la texture du vin en bouche est primordiale. Il est également important de garantir ce suivi, cette finesse, et une finale qui perdure, permettant d’explorer une variété de sensations. Ce caractère caressant favorise le plaisir avant même l’analyse. En ce qui me concerne, la vinification en raisins entiers me semble plus intellectuelle que sensuelle. Sur l’élevage, Henri utilisait systématiquement des fûts neufs, ce qui donnait un côté un peu lourd. Aujourd’hui, c’est plus raisonné, à peu près 30-40 % sur les villages, et parfois jusqu’à 50 % pour ceux qui sont bien concentrés. Pour les premiers crus, on se situe entre 60 et 65 %, et pour les grands crus, c’est entre 80 et 100 %. Mon expérience dans le négoce m’a également aidé à comprendre l’importance de trouver un équilibre. Il y avait des vins pour lesquels nous faisions tout correctement, mais qui ne supportaient pas le fût neuf. »

« Nous avons réduit la pression tout en trouvant un compromis avec l’opposition classique entre l’exploitant et les ayants droit. Cela a créé une atmosphère où tout le monde travaille dans le même sens. Aujourd’hui, et à terme, cela peut encore rester un projet familial. »

Attentif à la France

Quand il est arrivé au domaine, faire profession de vigneron et produire des vins de Bourgogne ne semblaient être une perspective très excitante pour personne. Aujourd’hui, la Bourgogne et ses pinots noirs sont quasiment devenus un trésor national, avec en contrepartie des tarifs jugés exorbitants par de nombreux amateurs, et de surcroît une double inaccessibilité, qu’il s’agisse de visiter les domaines ou d’accéder à des crus célèbres. Ce péché d’arrogance, qui finit souvent par se payer très cher pour les vignerons et les vignobles qui y ont succombé, menace la Bourgogne. Jean-Nicolas Méo en est-il conscient ? Il souligne d’abord les côtés positifs de l’évolution. « Le grand changement des vingt dernières années, c’est que tout le monde a trouvé sa place, et la hausse des prix a tiré tout le monde vers le haut. Pour les clients traditionnels, ce discours peut être un peu difficile à accepter, car ils ont l’impression de voir une baisse de gamme. Cependant, cela montre que l’ensemble de la Bourgogne a progressé, et que ces appellations ont également leur chance. C’est un point positif. Néanmoins, nous sommes un peu victimes de notre succès. Il y a eu une forme d’emballement et il est difficile d’y résister. Il est humain de se dire que si son voisin augmente ses prix, pourquoi pas soi-même. Cela devient problématique, surtout lorsqu’un certain nombre de viticulteurs vendent leur vin à des prix très élevés. On se demande alors si c’est le bon choix stratégique pour l’entreprise, d’autant que chacune doit suivre sa propre stratégie. La seule chose que l’on peut peut-être faire ensemble, c’est de rester attentifs à notre marché domestique. Je ressens cela fortement, ayant vécu un certain temps aux États-Unis. La proximité culturelle et les échanges que l’on peut avoir avec des Français ou des Européens sont vraiment uniques. Lorsque l’on crée un produit culturel dans lequel on investit une part de soi, pouvoir le partager avec des gens qui, presque instinctivement, comprennent notre démarche, c’est extrêmement important. » De ce constat lui est venu l’idée de tisser un lien plus solide avec ses clients et de compléter une ligne de crus rares et chers par une activité de négoce. Même si la réalité bourguignonne le rattrape. « C’est une vision complexe car nous cherchons à exercer un certain contrôle. Notre véritable atout réside dans notre capacité à nous rapprocher au maximum de ce que nous produisons avec nos propres vignes. Il est donc essentiel d’assurer au moins les vendanges et la vinification. Cela dit, ce n’est pas si simple, car, dès les vendanges, il y a des considérations logistiques à prendre en compte, ainsi que la question du tri. Chacun doit contribuer à cet effort. Comment s’organise ce tri ? Qui en supporte les coûts ? Est-ce le négociant qui s’en charge ou est-ce le vigneron qui doit payer pour cela ? Le vigneron sait pertinemment que, même en faisant des efforts pour produire des raisins de qualité, il ne peut pas mettre 100 % des raisins dans la cuve. À un moment donné, il est impératif de sélectionner uniquement les raisins qui doivent y entrer. »

Le monde du pinot noir

Le négoce se limite aujourd’hui à quelques crus bien choisis, véritablement réalisés en partenariat avec les vignerons. Le développement de l’entreprise, s’il existe, doit passer par d’autres chemins, pas faciles à défricher. « Non seulement le prix des vignes en Bourgogne est très élevé, mais il y a également le problème de la transmission. La propriété est quelque peu bloquée et le négoce n’est pas simple non plus. Il y a aussi la question de la croissance à maîtriser. J’ai pu le constater au fil de mon expérience, il est crucial d’adopter une approche graduelle si l’on souhaite maintenir un certain niveau d’exigence et de qualité. Avec une telle exigence, la croissance devient évidemment compliquée. Il y a quelques années, mes installations étaient saturées ; aujourd’hui, c’est un peu moins le cas. Cependant, si je veux m’agrandir, il me faudra changer de site, ce qui représente un grand pas à franchir. » L’aventure en Oregon, qu’il a commencé en 2014, vient de « cette envie de démarrer un projet à partir de rien ». Bien sûr, la donne est là-bas bien différente : « Nous ne faisons pas face aux mêmes limites physiques en ce qui concerne les vignes, l’approvisionnement, etc. La croissance y est plus naturelle et beaucoup moins entravée qu’ici, en grande partie pour des raisons géographiques ». Le point commun entre Oregon et côtes de Nuits est bien sûr le pinot noir, qu’il estime capable de résister à toutes les modes comme à tous les bashing. « Ce sont souvent la standardisation ou la caricature qui déclenchent ce genre de phénomène. Le pinot, en revanche, présente une telle diversité ! Il est à la fois le reflet du terroir, des hommes et des méthodes de vinification, ce qui limite le risque de lassitude. L’Oregon est comparable à la Bourgogne car il produit des vins très différents les uns des autres. Dans des régions où le vin reflète à la fois le climat et les vignerons, le pinot permet cette diversité, offrant des vins qui peuvent parfois sembler opposés. Par exemple, si l’on compare le même vin de 2020 à celui de 2021, il y a de quoi être surpris. Le risque réside donc dans une attitude générale, avec des prix trop élevés, une perte de connexion avec notre marché, et peut-être un sentiment d’arrogance, que nous avons adopté insidieusement. Il sera peut-être nécessaire de retisser des liens avec notre clientèle, et c’est cela, notre véritable travail. »

Trente-cinq ans après une arrivée sur la pointe des pieds, Jean-Nicolas Méo s’est installé dans le paysage des grands de Bourgogne et peut commencer à penser à sa succession. Le domaine historique n’est pas plus à vendre qu’à l’époque d’Étienne Camuzet ou celle de Jean Méo, l’engagement familial demeure aussi fort qu’il l’a toujours été. « Nous avons en partie résolu le problème en faisant entrer un investisseur dans le domaine, tout en conservant la majorité au sein de la famille. Cela a permis de réduire un peu la pression tout en trouvant un compromis avec l’opposition classique entre l’exploitant et les ayants droit. Cela a créé une atmosphère où tout le monde travaille dans le même sens. Aujourd’hui, et à terme, cela peut encore rester un projet familial. Nous avons beaucoup appris ces derniers temps et je pense que cela se prépare bien, même si ce n’est pas une garantie absolue. Nous travaillons activement sur le projet familial et sur la place que le domaine occupe dans celui-ci. Je ne sais pas ce que l’avenir leur réservera, mais en tout cas, mes trois enfants sont tous attachés au domaine, ayant grandi ici. J’espère qu’ils s’entendront bien. Nous allons essayer de créer des conditions propices au dialogue. Je suis conscient que ce processus est délicat et qu’il demande du temps. Mais j’ai déjà transmis 75 % de ce que je voulais partager, ce qui est déjà un bon progrès. »

Le sans de la vigne

Retrouvez cet article dans En Magnum #38. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

Débarrassé de sa caféine, un café est-il toujours un café ? Un lait écrémé ou sans lactose est-t-il toujours du lait ? Si ces usages sont admis par les consommateurs, qu’en est-il du vin dépouillé d’une partie de son alcool. Est-il toujours du vin ? Et peut-on toujours qualifier de « vin » cette boisson dont la teneur en alcool a été diminuée ou ramenée à zéro ? Ce vin désalcoolisé est devenu un sujet pour le monde du vin qui se pose la question de la pertinence technique, économique et lexicale de cette boisson. Une question depuis longtemps tranchée par les brasseurs et leurs clients. Après des essais peu convaincants il y a déjà un siècle, l’époque moderne a vu l’arrivée et le développement des bières sans alcool. Ces bières de consommation courante sont aujourd’hui unanimement reconnues comme des bières. Certes, elles ne représentent qu’une proportion infime du marché mondial de la catégorie, mais cela équivaut à des volumes colossaux. De quoi donner des idées aux vinificateurs, compte tenu de la situation actuelle du vignoble français.

La loi du moins fort

Le législateur a récemment établi deux catégories distinctes : celle des vins désalcoolisés et celle des vins partiellement désalcoolisés. Deux catégories ? On va le voir, ce n’est pas si simple. Il est en effet déjà légalement possible de corriger la teneur en alcool d’un vin. Cette correction ne doit pas excéder 20 % du degré d’origine et n’a pas à être indiquée sur l’étiquette. En outre, le titre alcoolique du vin obtenu doit être d’au moins 9 %. Le degré alcoolique d’un vin partiellement désalcoolisé doit être supérieur à 0,5 % sans excéder le minimum requis par son décret d’appellation (par exemple 10,5 % pour un bordeaux supérieur, ou 11,5 % pour un saint-émilion grand cru). Attention, un vin reconnu par une AOP ou une IGP et qui souhaite garder son appellation ne peut être que « partiellement désalcoolisé ». Cette intervention doit d’ailleurs être prévue au cahier des charges de l’appellation. Un vin désalcoolisé est nécessairement un vin sans indication géographique (VSIG), dont le degré alcoolique ne peut excéder 0,5 %. Trois méthodes de désalcoolisation sont admises et peuvent être utilisées seules ou conjointement : la distillation ; l’évaporation sous vide partielle, notamment à l’aide de colonnes à cônes rotatifs actuellement en vogue ; le recours à des techniques membranaires, comme l’osmose inverse, utilisée aussi pour d’autres applications œnologiques. Mise en œuvre sur des moûts, elle permet d’enlever de l’eau et donc d’augmenter le degré alcoolique final.

Trois méthodes de désalcoolisation sont admises

et peuvent être utilisées seules ou conjointement :

la distillation ; l’évaporation sous vide partielle ;

le recours à des techniques membranaires,

comme l’osmose inverse.

Pas nouveau mais innovant

Les vins désalcoolisés peuvent donc être des produits très différents, entre vins alcoolisés dont le niveau d’alcool a été réduit ou vins dont l’alcool a été presque totalement supprimé. Dans chacune de ces deux situations, il s’agit bien de vins, obtenus « exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins », comme le précisent les textes réglementaires. La stratégie marketing de certaines marques n’arrange rien à la compréhension du problème. Par exemple, la marque Petit Béret propose des boissons qui ne contiennent pas de vin et n’en sont pas issus. Elles sont en effet composées de jus de raisin non fermenté, complété par certains additifs (arômes) qui ne sont pas autorisés par le codex œnologique. Sur ce marché en pleine effervescence, on trouve par ailleurs des boissons aromatisées à base de vin (BABV) dont le marketing peut sembler similaire à celui du vin. Elles doivent contenir au moins 50 % de vin et ce dernier a pu être désalcoolisé. Elles sont obtenues à l’aide d’additifs et selon des méthodes qui leur interdisent de se positionner en tant que vins. La plus célèbre des BABV est probablement la sangria. Les vins désalcoolisés ont déjà une longue histoire derrière eux. Il y a une cinquantaine d’années, Henri Margulis, universitaire toulousain, travaillait déjà à l’élaboration d’un vin sans alcool. Force est de reconnaître que le succès commercial ne fut pas au rendez-vous. Le phénomène n’est donc pas nouveau et, au cours des vingt dernières années, les œnophiles ont probablement déjà eu vent de vins partiellement désalcoolisés, tels ceux proposés par le domaine la Colombette, situé près de Béziers, où la famille Pugibet a acquis un vrai savoir-faire quant à la réduction de la teneur en alcool de certains de ses vins.

Le bon goût et les idées reçues

Dès 2005, en choisissant le bon cépage, son mode de culture, son itinéraire de vinification, les Pugibet ont réussi à proposer des vins à 11,5 % puis, très vite, à 9 % d’alcool. Avec pour idée de départ de revenir au goût des vins bus jusqu’au début du siècle précédent, soit des vins au degré alcoolique modéré, qui « gagnent en finesse, en buvabilité et élégance » quand ils perdent un ou deux degrés, « pour en boire plus et plus facilement ». Au-delà de l’accueil plutôt frais réservé par certains gardiens (autoproclamés) du temple à cette gamme baptisée Plume, le développement commercial de la marque a donné lieu à quelques surprises. Succès indéniable et durable, le produit n’a pas convaincu les jeunes générations : « Ce sont plutôt des gens âgés qui le consomment et qui ont l’habitude d’accompagner leurs repas de vins faciles à boire, avec lesquels on reste bien ». L’idée était pourtant bonne, puisque de récents travaux italiens, présentés par Maria Tiziana Lisanti à l’occasion d’Œnomacrowine 2023, précisent qu’une diminution limitée à 20 % de la teneur en alcool d’un vin rouge de degré élevé améliore la perception de sa qualité par le consommateur, pour un amateur comme un professionnel. En dépit d’une perte aromatique (essentiellement des esters fruités) constatée analytiquement, le vin partiellement désalcoolisé est préféré au vin d’origine.

Tout ça pour ça ?

Comme il s’agit de vins, il faut aussi se pencher sur la viticulture et sur la vinification qui précèdent cette diminution du degré alcoolique. En se posant cette question simple : à quoi bon rechercher une maturité du raisin (au moins en termes de degré alcoolique) pour enlever ensuite l’alcool obtenu ? Une conduite adaptée de la vigne et le choix de la date de vendanges permettent de réduire le degré alcoolique d’un ou deux degrés sans porter atteinte à la qualité du vin. Tout comme le recours à certaines souches de levures œnologiques (tant Saccharomyces cerevisiae que Lachancea thermotolerans) peut permettre de gagner un degré supplémentaire, voire deux. Là aussi, sans dégrader l’équilibre ni la qualité sensorielle du vin. Bien que significatifs, ces résultats restent toutefois insuffisants pour répondre à la tendance actuelle de vins désalcoolisés, dont la teneur en alcool a été ramenée en dessous de 0,5 %. Depuis une dizaine d’années, la demande s’est faite plus forte, en particulier en Norvège, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Les jeunes consommateurs semblent aussi les plus attirés par ces produits. Selon une étude Sowine/Dynata (2022), 44 % des consommateurs de boissons no-low, c’est-à-dire sans alcool ou avec moins d’alcool, ont entre 18 et 25 ans.

À quoi bon rechercher une maturité du raisin (au moins en termes de degré alcoolique) pour enlever ensuite l’alcool obtenu ? Une conduite adaptée de la vigne et le choix de la date de vendanges permettent de réduire le degré alcoolique.

Répondre à la demande

Si la mention « sans alcool » est évidemment plus compréhensible (et plus radicale) que la mention « avec moins d’alcool », le sujet est clivant et le marché très segmenté. Évolution notable, ces produits visent les « flexibuveurs » qui peuvent, au cours d’une même soirée, boire du vin et du vin désalcoolisé. D’ailleurs, l’International Wine & Spirit Record (IWSR) indique que 78 % des consommateurs de boissons alcoolisées consomment aussi des boissons désalcoolisées. Pour répondre à cette demande croissante, les Pugibet ont opté pour l’association de deux méthodes, l’osmose et la distillation sous vide. « Si l’on m’avait dit que l’on ferait du sans alcool et qu’en plus, on y prendrait du plaisir », s’étonne Vincent Pugibet. De son côté, après soixante essais, d’abord sur des petits volumes, puis sur une production conséquente, Laurent David au château Edmus, à Saint-Émilion, a choisi la distillation sous vide. « Nous avons 32 actionnaires, de 28 à 65 ans, qui aiment le vin. À un repas de fin d’année, une jeune femme m’a dit : “Je ne bois pas de vin car je suis enceinte. Il faudrait faire un grand vin sans alcool”. » Selon lui, les réactions de ses partenaires ont été à l’image des débats actuels. « “Absolument, il faut le faire !”, disaient les jeunes, quand les plus âgés pensaient que ce ne serait plus du vin. »

S’habituer au changement

« Le premier verre est déstabilisant. Il y a une sensation vineuse. Mais comme il n’y a plus l’alcool, cette molécule forte qui chauffe et fait que ça dure, il manque un composé essentiel », constate Laurent David. Comme d’autres, Vincent Pugibet et lui s’accordent sur le fait qu’enlever l’alcool d’un vin pose des problèmes. Notamment sur la conservation, mais aussi sur la nécessité de s’appuyer sur une « colonne vertébrale » afin de remplacer la structure et la chaleur données par l’alcool. Sur ce point, des solutions techniques sont possibles, en particulier pour les rouges. Le plus souvent, on leur ajoutera des sucres. D’autres, fidèles au codex œnologique, iront aussi du côté des gommes arabiques ou même des tannins. Au château Edmus, rétablir cette structure passe par un ajout de moût de raisins qui permet de remonter la teneur en sucres à douze grammes par litre. Cette teneur en sucre peut être beaucoup plus élevée encore chez d’autres producteurs. Quant aux capacités de conservation du produit, elles sont recherchées au château Edmus par un passage de la boisson dans un tunnel de pasteurisation, suivi par l’ajout de DMDC. Du dicarbonate de diméthyle, un additif alimentaire (E242) utilisé pour la conservation des boissons du fait de ses propriétés antimicrobiennes. L’alcool vinique obtenu après désalcoolisation est réutilisé par les équipes de Laurent David pour produire un gin local et confidentiel. Notons que, conformément à la réglementation évoquée plus haut, même si ce vin désalcoolisé est issu d’un vin d’appellation saint-émilion grand cru, il passe légalement sous dénomination vin de France et, de surcroît, ne peut revendiquer la certification biologique obtenue par la propriété. Persuadé de l’importance d’approcher la catégorie des vins sans alcool en tant que vigneron, Laurent David vient même d’acquérir une parcelle de jeunes vignes de merlot spécialement destinée à cette production. Il précise : « Le vin sans alcool est une façon de faire goûter notre travail de vigneron à tout le monde ». Et il complète ainsi : « Il ne faut pas être dogmatique et continuer à travailler ». Un point de vue que Vincent Pugibet partage. Sans dogme, mais aussi sans faire semblant de croire que les vins sans alcool cannibaliseront les vins, pas plus qu’ils ne permettront de résorber les excédents, le marché du sans alcool permet plusieurs approches, aussi bien commerciales, agronomiques que œnologiques, nécessaires pour installer durablement le produit. C’est en cela peut-être qu’il peut devenir un exemple, voire un modèle, pour le marché des vins « avec ».

Plaisir puissance vingt

Retrouvez cette sélection dans En Magnum #38. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

Domaine Fourrey, chablis 2022

Ce domaine situé au cœur du vignoble chablisien propose des vins vinifiés entre tradition

et techniques innovantes. Joli blanc sur les notes de rose, de fruits blancs et jaunes, on aime l’harmonie en bouche et la finale saline de ce chardonnay précis.

Médaille : Or

16 euros

Champagne Boizel, Brut Réserve

Cette maison née en 1834 a été reprise par une nouvelle génération. La gamme décline avec sagesse un style équilibré, savoureux et consistant. Ce champagne agréable et fin, au nez subtil entre notes citronnées et minérales, propose une bonne longueur en bouche. Des amers donnent de l’élan à sa finale.

Médaille : Argent

39,80 euros

Champagne Sanger, Tango Paradoxe, brut rosé

Sanger, qui unit différentes générations de viticulteurs, propose des cuvées conçues dans une philosophie de partage et de plaisir immédiat. Ce champagne rosé, incomparable

par sa fraîcheur, sa finesse et son équilibre irréprochable, séduit par ses petites notes

de fruits rouges et sa bonne longueur qui permettra de l’associer à une belle cuisine.

Médaille : Grand or

35,40 euros

Domaine des Bernard, Les Trois Piliers 2022, chinon

Les vignes prospèrent sur des terroirs riches d’une multitude de structures de sol, ce qui fait la rareté de ce lieu. Les connaisseurs choisiront sans hésiter ce rouge pour donner encore plus d’éclat au repas d’une grande occasion. Il séduit autant par ses notes de fruits rouges, ses arômes de poivre, de réglisse et de fleurs séchées que par sa bouche d’un équilibre remarquable.

Médaille : Grand or

16 euros

Château de Cabidos, Gaston Phœbus – Petit manseng 2016, IGP comté-tolosan

La tradition viticole du château de Cabidos a été relancée avec succès au début des années 1990 après avoir été abandonnée pendant plus d’un siècle. La jolie robe d’un or profond de ce superbe liquoreux dévoile un nez puissant, caractéristique du cépage avec des notes de fruits exotiques confits, mais aussi du verger (coing). La bouche est concentrée, équilibrée avec une finale longue, nette et fraîche.

Médaille : Grand or

13 euros

Domaine de Bel Air, Melon 2022, IGP coteaux-de-tannay

Situé à Villiers-sur-Yonne, ce domaine est constitué de dix hectares de vigne en lyre. Ce blanc est facile d’approche, simple dans ses arômes, mais équilibré avec ses notes de fruits jaunes, ses arômes d’amande et de noisette ainsi que ses saveurs beurrées en bouche.

Médaille : Or

11 euros

Domaine de L’Agapè, L’Ingénu(e) 2023, côtes-du-rhône

Ce domaine viticole de 13 hectares a engagé son vignoble dans une conversion à l’agriculture biologique depuis 2021. Porté par une aromatique qui exprime avec franchise des notes de fruits blancs, on aime la rondeur et la salinité finale de ce blanc agréable.

Médaille : Argent

10 euros

Delas Frères, Saint-Esprit 2022, côtes-du-rhône

Sous l’impulsion de la nouvelle direction, de nombreux investissements ont été réalisés sur le site de production de Saint-Jean-de-Muzols, près de Tournon-sur-Rhône. Avec un nez sur les arômes de fruits noirs, harmonieux et gourmand en bouche, ce rouge est élégant et profond, grâce à sa structure tannique et sa longueur.

Médaille : Grand or

10,50 euros

Domaine René Fleck et Fille, Autolyse 2020, crémant d’Alsace

Petit domaine de 8,5 hectares dont les vins progressent dans la bonne direction. Ainsi de cette belle bulle d’Alsace à mettre entre les mains des connaisseurs avec son nez complexe

en saveurs d’agrumes, de confiture de coing et de fraise compotée. Grâce à sa bouche agréable portée par de jolis amers et à sa longueur remarquable, il accompagnera toutes les étapes d’un bon repas.

Médaille : Grand or

16,10 euros

Château de la Dauphine, Delphis de la Dauphine 2021, fronsac

Cet étonnant vignoble de 66 hectares cultivés en bio se distingue par sa forme d’amphithéâtre. On aime ce rouge aux tannins fins, agréable par sa fraîcheur et sa souplesse en bouche, dans laquelle on retrouve d’élégants arômes de fruits rouges. Un vin complet et harmonieux.

Médaille : Or

11 euros

Château La Négly, La Falaise 2022, la-clape

Les cuvées de ce domaine ont comme dénominateur commun une fraîcheur mentholée unique. La Falaise est un superbe vin, classique et ambitieux, entre notes de fruits rouges

et d’épices douces. Il séduit par sa finesse et son élégance naturelle qui accompagnera des plats raffinés de la gastronomie méditerranéenne.

Médaille : Grand or

23,75 euros

Domaine de la Mordorée, La Reine des Bois 2022, lirac

Le domaine offre des vins pleins d’expressions issus des plus beaux crus du Vaucluse et du Gard. Avec ses notes de fleurs blanches et de miel, d’herbe fraîche et de fruits jaunes mûrs, ce blanc tout en rondeur présente une bonne matière en bouche et des notes beurrées qui donneront la réplique à des plats salés.

Médaille : Grand or

25 euros

Vignobles Lorgeril, Marquis de Pennautier 2022, IGP pays-d’oc

Produisant des vins classiques, réguliers, dotés d’une grande richesse aromatique et d’une excellente fraîcheur, le vignoble de la famille Lorgeril s’étend sur 250 hectares. Belle attaque un peu miellée, persistance en bouche et super rapport qualité-prix pour ce chardonnay à la robe or pâle aux reflets verts et au nez plaisant.

Médaille : Grand or

13 euros

Domaine Michel Arcelain, Les Noizons 2021, pommard

Implanté à Pommard depuis 1889, ce domaine familial exploite quatre hectares de vignes en appellations bourgogne, beaune et pommard. Ce pinot noir élégant et séducteur est pour les connaisseurs, construit autour de notes fraîches de fruits noirs et rouges, avec quelques arômes boisés qu’un peu de garde finira d’intégrer.

Médaille : Grand or

24 euros

Château Montlabert, La Croix de Montlabert 2021, saint-émilion grand cru

Acquis par la famille Castel, ce domaine trouve ses marques grâce aux investissements consentis, notamment sur les plans culturaux et techniques. Grande réussite que ce rouge de Bordeaux au nez plaisant entre notes de fruits noirs, d’épices douces, de vanille et de boisé. On aime sa gourmandise en bouche et cette minéralité en finale qui lui donne un côté salivant et digeste.

Médaille : Grand or

25 euros

Château Teyssier 2022, saint-émilion grand cru

Cet ancien vignoble est idéalement situé à l’un des points les plus hauts d’un tertre argilo-calcaire à quelques kilomètres au nord-est de Saint-Émilion. Cette cuvée au nez boisé révèle en bouche des notes vanillées qui se marient aux saveurs de fruits noirs.

On recommande.

Médaille : Or

25 euros

Château Phélan-Ségur, Frank Phélan 2017, saint-estèphe

Dominant fièrement l’estuaire de la Gironde, ce vignoble de 70 hectares s’étend sur quatre parcelles implantées sur une mosaïque de terroirs. Second vin de la propriété, Frank Phélan est un vin plein de saveurs, ouvert par ses arômes de fruits rouges et noirs et ses fines notes boisées.

Médaille : Argent

25 euros

Domaine Roger et Didier Raimbault, sancerre 2023

Au cœur du vignoble de Sancerre, Didier Raimbault ne fait jamais de bruit, mais ses vins sortent régulièrement et sont bien équilibrés. Ce sauvignon ligérien que les connaisseurs apprécieront pour sa finesse et son élégance fera merveille avec une cuisine fine, en raison de sa fraîcheur et de la précision de son fruit.

Médaille : Grand or

19 euros

Maison Ravoire, vacqueyras 2022

Établi au cœur du vignoble rhodanien depuis le XVIe siècle, ce négoce s’affirme avec des vins soignés. Ce rouge est fidèle à l’esprit du vin de copains, avec de l’élégance au nez et du fruit en bouche. Il n’y a rien à redire, c’est bien fait.

Médaille : Grand or

16,50 euros

Maison Champy, viré-clessé 2022

Cette maison de négoce est l’une des plus anciennes de Bourgogne. Elle se concentre sur l’expression du terroir et l’élégance de la matière première comme dans ce viré-clessé aux notes de fleurs blanches, de fruits exotiques, de miel frais, de noisettes et d’amandes. Un modèle d’équilibre qui s’appuie sur une trame saline en bouche pour équilibrer ses saveurs fruitées.

Médaille : Grand or

25 euros

La passion selon Luc

Retrouvez cet article dans En Magnum #38. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

Les contes de fées doivent exister, et l’histoire de Jodie et Luc Morlet le démontre à coup sûr. D’ailleurs, les vins que ce couple franco-américain élabore sur de petites parcelles tant en Napa Valley que dans le comté de Sonoma portent – en français sur l’étiquette – des noms de contes de fée. Ma Douce, Ma Princesse, Joli Cœur, Billet Doux et pas mal d’autres, voici autant de cuvées qui associent au romantisme de leur patronyme une intensité et une profondeur particulièrement épatantes. Au début de l’histoire, il y a une famille champenoise installée à Avenay-Val-d’Or, village vigneron de la montagne de Reims, au nord de Aÿ. Le père de Luc y produit des champagnes et, depuis sa plus tendre enfance, Luc n’a jamais pensé faire autre chose que vigneron. Après de solides études d’œnologie à Reims, de viticulture à Avize et de wine business à Dijon, les hasards familiaux amènent Luc à venir chercher à Orly une jeune américaine qui vient passer quelques semaines en France. La rencontre devient vite un coup de foudre (une cuvée qui n’existe pourtant pas encore dans la gamme actuelle) et Jodie et Luc ne se quitteront plus. De la Champagne, Luc émigre en Médoc (à Dauzac), puis vers la Californie et travaille rapidement dans plusieurs wineries de la Napa comme assistant, puis winemaker principal. Il apprend son métier, peaufine son style et se coule avec délectation dans cet univers fait de success stories et de travail acharné. Quittant le winemaking pour une activité de consultant, en particulier pour la célèbre Peter Michael Winery, Luc crée Morlet Vineyards avec Jodie en 2006. Il définit immédiatement son credo, travailler des petites parcelles soigneusement sélectionnées (il parle de « viticulture manucure »), les vinifier classiquement, avec en particulier un travail d’élevage à la fois ambitieux et hyper séduisant, et développer un artisanat créatif. Les Morlet achètent progressivement des terres, mais en louent également d’autres, dans différents secteurs de la Napa comme de la Sonoma. Les petites parcelles de vignes sont effectivement cultivées comme des jardins et Luc Morlet s’intéresse de près à la façon dont les grands cépages classiques répondent à des terroirs bien différenciés. Sa gamme est ainsi très large, explorant pinots et chardonnays, mais aussi sémillon en Sonoma, cabernet-sauvignon mais aussi franc en Napa. À St. Helena, nous avons parcouru avec Jodie et lui une bonne partie de leur production, sur plusieurs millésimes et en mini verticale pour le dernier chapitre de leur conte de fée californien, la très brillante cuvée Cœur de Vallée.

Le cœur des Morlet

Cœur de Vallée porte bien son nom : la parcelle de dix hectares s’étend à la sortie d’Oakville en longueur de la Highway 29, qui borde le flanc ouest de la Napa Valley, de Napa à Calistoga, jusqu’à la rivière To Kalon Creek, sur le flanc est. Toutes les propriétés historiques de Napa sont voisines et les Morlet ont pris tous les risques pour acquérir ce qui est devenu aussi leur cœur de propriété. Dès le début repérée comme une étoile montante, la cuvée qui en est issue est aujourd’hui consacrée, la seule de la production de Luc et Jodie qui soit distribuée hors des États-Unis par la place de Bordeaux. « Nous avons acquis dix hectares en une seule parcelle. Ce qui est incroyable, c’est que cette terre appartenait autrefois aux héritiers d’un empire de la bière. Ils ont rencontré des difficultés avec cette propriété et ont fini par l’abandonner. Elle est restée en jachère pendant 45 ans, jusqu’à ce que nous la reprenions, ce qui nous a aidés sur deux plans. D’abord, le prix était plus bas, et ensuite, d’un point de vue technique, les populations de nématodes étaient parmi les plus faibles de la région. » Les professionnels européens qui découvrent la Napa sont toujours un peu sceptiques sur la capacité de ce fond de vallée, plat et couvert de sédiments et de poussière volcanique, à produire des vins illustres et chers. On l’est encore plus devant ces vignes si jeunes de cabernet sauvignon et franc. Pourtant, tous les millésimes impressionnent par leur sève. Luc Morlet s’en explique. « Ce sont des sols drainants et peu vigoureux, évitant ainsi le stress excessif que l’on peut rencontrer dans les hauteurs des côtes. Par ailleurs, il ne faut pas non plus tomber dans le piège des sols trop fertiles, qui entraînent dilution et rendements excessifs, privant ainsi les vins de leur expression et de leur personnalité. L’enjeu est donc de trouver le juste milieu. Mais sur d’autres terroirs, je n’ai jamais observé autant d’expressions aussi marquées du millésime que jusqu’à présent. Est-ce que c’est lié au site en lui-même ? Ou bien au fait que ce soient encore de jeunes vignes ? Je ne saurais dire pour l’instant, l’avenir nous le révélera. »

La dégustation, par Luc Morlet et Thierry Desseauve

Les vins de Sonoma County

Ma Douce 2020, Chardonnay, Fort Ross-Seaview

L. M. : « Le nom est d’abord un hommage à mon épouse, mais il vient aussi de la “douce brise”, une référence à l’influence maritime de la région. En choisissant un vignoble si proche de l’océan, je pensais initialement produire un chardonnay plutôt austère, marqué par des notes iodées ou salines. Cependant, j’ai sous-estimé l’altitude. Situé au-dessus de la couche de brouillard, le vignoble bénéficie de températures plus douces la nuit et tôt le matin, ce qui contraste avec la chaleur plus marquée des terres intérieures. Ainsi, notre chardonnay, cultivé à 400 mètres d’altitude, reste toujours d’une grande délicatesse, sans jamais être austère. Le vignoble est en location et nous travaillons chaque parcelle avec soin, contrôlant chaque étape de la culture. Beaucoup pensent que la seule décision importante est celle des vendanges, mais il y a aussi la fumure, la façon dont on taille, les ébourgeonnages et le travail dans le détail. Le terme anglais “gentle hand” reflète notre approche : une intervention discrète, privilégiant la gravité pour le traitement du vin. Nous utilisons des levures indigènes, même si, au fil du temps, certaines peuvent se sélectionner naturellement dans les chais. Notre objectif est de respecter cette diversité en accompagnant le vin durant les quatorze mois de fermentation et d’élevage, exclusivement en fûts français. »

Un chardonnay d’une grande douceur, sans la moindre trace de mollesse. L’ensemble est élégant, droit, jouant avec subtilité sur des notes florales et des touches de zeste d’orange, relevé en finale par une harmonie saline bienvenue. Gourmand, profond et onctueux, délicat et velouté.

93/100

Coup de Cœur 2020, Chardonnay, Sonoma Coast

L. M. : « Il s’agit d’une sélection de l’ensemble de notre production de chardonnay. Nous avons un autre vignoble, Ma Princesse, qui fournit généralement la majorité des lots, bien que certains proviennent également de Ma Douce. C’est rarement du 50-50, cela varie selon les millésimes. Coup de Cœur se veut une sorte d’idéal. On met moins l’accent sur les expressions du terroir et davantage sur l’expression du millésime. C’est ce que l’on appelle en anglais “seamless”, c’est-à-dire sans couture. C’est un critère qualitatif important lors de la sélection des fûts. L’autre critère, c’est la capacité des vins à vieillir et à devenir encore plus complexes avec le temps. »

Profond, onctueux, brillamment construit, ample et grande fraîcheur. La longueur en bouche associe générosité et onctuosité, avec une superbe persistance aromatique sur le floral et la minéralité.

95/100

Coteaux Nobles 2020, Pinot Noir, Fort Ross-Seaview

L. M. : « Coteaux Nobles est un clin d’œil au nom de famille du propriétaire de la parcelle Nobles. L’important, c’est d’obtenir des composés volatils pour allonger le vin, lui donner de la profondeur et faire émerger ces notes aiguës qui, avec le temps, se bonifieront. En tant que vinificateur, je cherche à éviter les arômes trop marqués de fraise, privilégiant plutôt ceux de cerise, de griotte ou même de cerise sauvage. »

Généreux et remarquablement équilibré, longueur profonde et subtile, aux notes florales et à la délicatesse fruitée de griotte, terminant sur une magnifique impression associant intensité et onctuosité. Les pinots noirs de Luc Morlet sont particulièrement séducteurs.

95/100

Joli Cœur 2020, Pinot Noir, Fort Ross-Seaview

L. M. : « Nous faisons tout pour contrôler la température des raisins, c’est pourquoi nous vendangeons la nuit et utilisons des camions réfrigérés. Nos raisins arrivent donc à une température de 10 à 12 degrés, puis nous effectuons un tri minutieux, baie par baie, grappe par grappe. Tout cela se fait en énergie passive, à l’ancienne. Les courbes de fermentation font partie intégrante du millésime. Concernant la fermentation, il y a toujours une phase de latence au départ, qui dure entre quatre et sept jours. Nous commençons à basse température, d’où ce délai. Après cette phase, la fermentation se poursuit pendant quinze jours, suivie de macérations de vingt et un jours, soit environ une semaine de plus que nos amis bourguignons. »

Cette sélection parcellaire des Coteaux Nobles apporte un surcroît de précision sur le plan aromatique, associant à la griotte une superbe minéralité marquée par le graphite, mais aussi sur l’impression en bouche : finesse et longueur, harmonie onctueuse, délicatesse pure, allonge subtile et immense persistance fruitée. Une merveille.

97/100

La Proportion Dorée 2012, Sémillon, Sonoma County

L. M. : « Personnellement, j’adore le sémillon. Il peut sembler un peu discret au début, quand il est jeune, mais c’est lui qui apporte le poids et la texture en milieu de bouche, ce que je recherche. Et bien sûr, il est reconnu pour sa longévité. C’est amusant de voir que c’est devenu tendance aujourd’hui, alors que nous avons commencé à produire nos premiers vins en 2006. »

Dans ce millésime, l’assemblage se compose de sémillon (71 %), sauvignon (28 %) et muscadelle (1 %). Ample en attaque, harmonieux et profond en bouche grâce à une tension fraîche permanente et intense. Belles notes de miel et de cire d’abeille, relevées

par des nuances toniques de zeste d’agrumes.

95/100

Mon Chevalier 2012, Cabernet Sauvignon, Knights Valley

L. M. : « Le premier vignoble que nous avons développé s’appelle Mon Chevalier. Il est basé sur les cinq cépages bordelais, avec une nette majorité de cabernet-sauvignon. Ce vignoble se trouve dans le comté de Sonoma, mais dans sa partie la plus chaude. La plupart du temps, c’est le dernier que nous vendangeons. »

Tonique, la cuvée s’intègre dans la gamme où les autres vins sont plus orientés sur l’onctuosité et la gourmandise. Ici, on retrouve une énergie qui apporte une belle dynamique à l’ensemble. Le vin est droit, épicé, développant un grand fruit expressif avec une longueur acidulée. C’est très original et intense, ultra tonique.

98/100

Les vins de Napa Valley

Morlet Estate 2012, Cabernet Sauvignon, St. Helena

L. M. : « C’est un vin qui combine un style à la fois classique et hédoniste, avec 100 % de cabernet-sauvignon. Ce qui est intéressant, c’est qu’il provient de trois micro-terroirs distincts. Le sol est similaire à celui de Cœur de Vallée, avec une base alluviale recouverte de cendres volcaniques et d’argiles. J’ai appelé ce vin Morlet Estate parce qu’il représente notre maison, là où nous vivons ».

Charmeur et profond, c’est un cabernet-sauvignon riche, aux notes de mûres et de cerises noires. Généreux, intense, fruité, onctueux et profond, il développe un corps remarquablement savoureux, marqué par la fraîcheur du fruit.

96/100

Passionnément 2012, Cabernet Sauvignon, Oakville

L. M. : « Nous avons la liberté de sélectionner les meilleurs fûts parmi nos trois propriétés, puisqu’il s’agit d’un cabernet-sauvignon à 100 %. Bien sûr, il est principalement basé sur le domaine Cœur de Vallée, qui est le plus vaste, mais nous avons également des fûts de Morlet Estate et de Mon Chevalier. Et surtout, je l’ai baptisé Passionnément en hommage à mon épouse. Le maître mot de ce vin, c’est l’harmonie. Il s’agit de créer une union parfaite entre les trois vignobles. Pour moi, c’est l’accomplissement total. »

Parmi les vins de Luc Morlet, peut-être le cabernet-sauvignon le plus typiquement californien, par sa richesse et son élevage flamboyant. Gras et riche, gourmand et hédoniste, il exprime dans toutes ses facettes un fruit intense. Les tannins sont enrobés et la fraîcheur toujours là.

97/100

Force Tranquille 2019, Cabernet Franc, Oakville

L. M. : « La composition des cépages est inverse, 85 % de cabernet franc et 15 % de cabernet-sauvignon. Avec le franc, la fenêtre de vendange n’est pas très large. Il faut rester attentif, car on ne peut pas se permettre de laisser le raisin trop mûrir. Si c’est le cas, c’est terminé. Pour le cabernet-sauvignon, au contraire, si la maturité n’est pas atteinte, cela pose un gros problème, car on obtient des notes de poivron. Il faut donc saisir l’instant parfait, c’est un travail de précision. Force Tranquille possède un côté légèrement sauvage, avec des notes de viande et de cuir frais. »

Le cabernet franc est encore rare en Napa, mais il a produit un vin magnifique, d’une impressionnante perfection tant il associe à un fruité brillant, poivré et finement épicé, une tonicité hors norme. Force qui va, ce vin précis et sauvage développe de manière assez inoubliable vigueur et intensité.

98/100

Cœur de Vallée, Cabernet Sauvignon, Oakville

2018

Le millésime 2018 est plutôt classique, avec beaucoup d’énergie, ce qui correspond bien

à une vigne jeune. On est séduit par l’allonge onctueuse et l’énergie du vin.

95/100

2019

Grand vin profond, structuré par des tannins très soyeux et d’un ensemble vraiment harmonieux. Dès le premier coup de nez, le vin révèle une grande complexité. En bouche,

il y a une impressionnante générosité, une profondeur onctueuse, une allonge séveuse et mûre, riche en expression de fruit.

98/100

2020

Ce millésime, hélas mémorable en Californie pour avoir été celui du grand incendie qui

a failli engloutir les flancs nord de la vallée, a été ici récolté avant les départs de feu.

Il offre une rondeur et une douceur de tannins séduisantes, avec beaucoup d’onctuosité et d’intensité, une richesse enveloppante et une aromatique très persistante.

99/100

2021

Le millésime se distingue par une dimension nouvelle, moins enrobée, plus subtile. La palette aromatique séduit par ses fins épices et sa fraîcheur florale et fruitée.

La longueur est tonique et délicate, l’ensemble ouvre une nouvelle facette,

ultra élégante, du cru.

98/100