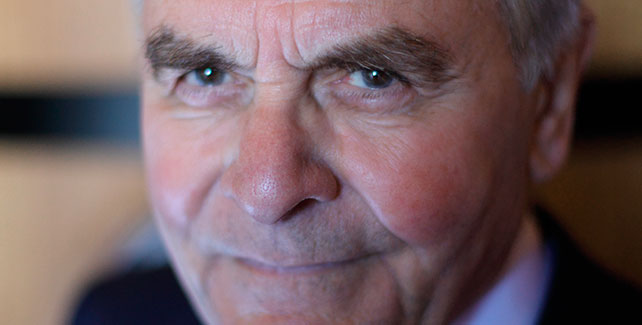

Propriétaire de 40 domaines dont quatre crus classés, Bernard Magrez n’en est pas moins spécifiquement attaché au Château Pape Clément. Il dirige ce cru mythique de Pessac depuis 1985 et le maintient depuis au sommet avec une régularité et une exigence qualitatives impressionnantes. Portrait et dégustation verticale.

[col width= »six »]

Si l’équation personnelle a quelque valeur pour décrypter la réussite d’un individu, penchons-nous sur Bernard Magrez.

L’homme est de haute stature, large d’épaules, l’accent bordelais légèrement marqué. Il est très exigeant, parfois pressant, un bourreau de travail qui voit le monde à travers ce prisme-là. Tiré à quatre épingles en toutes circonstances, il affiche une curiosité d’un éclectisme rare. Il masque une passion authentique derrière un discours marketing très au point. Il ne conçoit un podium que sur la plus haute marche.

Voyons sa production.

Plus de quarante domaines viticoles – c’est un record – à travers la France et le monde, jusqu’au Japon. Et des centaines de collaborateurs. Des étiquettes très soignées qui laissent la priorité à l’identité du domaine sans jamais omettre la marque-ombrelle, Bernard Magrez est la signature commune. Tous ces vins portent haut les qualités des appellations, des régions, dont ils sont issus, on ne peut pas prétendre qu’il y a un style Magrez ou alors sur la qualité et la recherche de l’amélioration permanente. Ce n’est pas un compliment, c’est un constat : il n’y a pas de bouteille-poubelle dans la gamme Magrez, mais c’est plus facile à accomplir quand on n’est pas impliqué dans la grande diffusion. Très attentif à ce qu’il se passe, il avoue volontiers s’être intéressé aux vins du Roussillon en raison des succès que rencontrait sur cette terre du grand Sud la production d’Hervé Bizeul, l’un des plus petits grands vignerons de France. Bernard Magrez a de l’intérêt pour la réussite.

Et dans le registre « je suis curieux de tout », il applique au reste de ses investissements la même grille de critères, celle qui a régenté toute sa vie. Pour le comprendre, il suffit de l’écouter parler du jeune virtuose à qui il a confié le violon de Stradivarius récemment acquis et baptisé Château Fombrauge, comme c’est la règle pour tout possesseur du divin instrument : « Je n’ai pas choisi un violoniste bordelais, ce n’est pas l’idée du tout. J’ai choisi Mathieu Arama en raison de son talent et de sa détermination. Il veut réussir, ce qui tranche avec pas mal d’artistes. » La volonté au service du talent, tout est dit. Ou presque.

Crédits photo d’ouverture : Mathieu Garçon

[/col]

[col width= »six »]Il vient de se porter acquéreur du premier cru classé de sauternes, Clos Haut-Peyraguey. Ce faisant, il boucle une sorte de programme. Il est le seul à posséder un château dans les quatre grands classements. Pape-Clément (les Graves), La Tour-Carnet (Médoc, classement de 1855), Fombrauge (grand cru classé de Saint-Émilion) et ce sauternes majeur. Pourquoi ? « La renommée de Bordeaux a toujours été faite par les grands crus classés. » Bien sûr, c’est stratégique, dit-il. Une autre fois, il vous expliquera qu’il a choisi, pour des raisons d’argent, de se défaire des petits vins de grande diffusion qui ont fait l’essentiel de sa carrière. Comprendre que « c’est plus facile et beaucoup moins cher de vendre des grands vins que des petits ». En effet, avec un public très ciblé et une distribution des plus sélectives, en quelques actions de promotion haut de gamme, la récolte est vendue. Un faux-nez pratique à appliquer sur sa vraie motivation, cette passion dévorante pour ces grands crus historiques et admirables qu’il accumule avec une gourmandise très plaisante. Au cours de l’été dernier, voilà que le monde s’émeut de le voir rafler une grosse quinzaine d’oliviers millénaires, au nez et à la barbe de quelque émir du désert. C’est sans doute le seul achat qui n’a pas à proprement parler de justification stratégique. Non, il parle du temps qui passe « une notion plus sensible à partir d’un certain âge. » Ces arbres aux troncs énormes ont été répartis sur les pelouses de ses châteaux, après avoir été datés au carbone 14. Ils ont tous entre 1 000 et 1 800 ans. Chacun a été baptisé du nom du grand homme de l’époque concernée.

Au mois de septembre, il installe trois gros bœufs blancs en provenance d’Ariège, dans les étables restaurées précipitamment du Château Pape-Clément. S’agit-il d’un beau coup de communication ? Sans doute, mais pas seulement, la vraie raison a trait à la poursuite de l’excellence, une course engagée depuis un moment au Château Pape-Clément. Écoutons Bernard Magrez : « Le bœuf est plus léger que le cheval, 200 kilos de moins. C’est important de tasser les sols le moins possible. Autre caractéristique du bœuf, il s’arrête lorsque la charrue rencontre un obstacle, une grosse racine ou même, en cas d’erreur, un cep. Le cheval continue et arrache tout. » Il n’y a que l’heure qui tourne qui soit capable d’arrêter le long monologue de celui qui veut tout expliquer pour tout faire comprendre. Il n’y a pas de secret.

[/col]