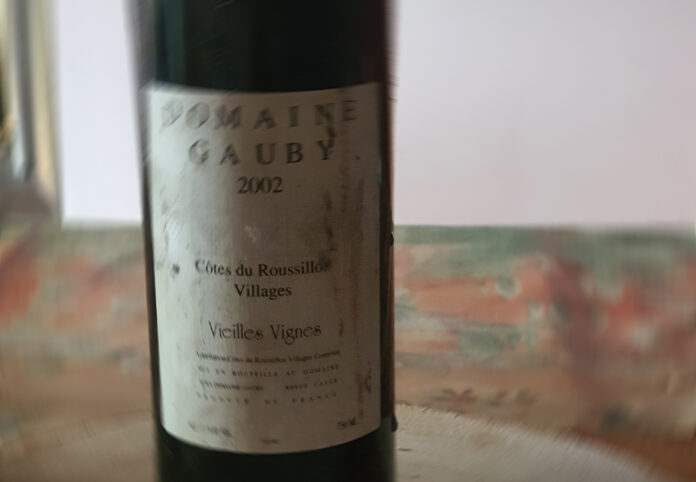

Il fallait fêter dignement notre sortie de prison patriotique. J’avoue ne pas avoir complètement respecté le règlement, je ne dirais pas comment. En revanche, je ne cacherai pas les héros du festin, tous un peu liés à ma déjà longue carrière. Le champagne non photographié (étiquette illisible) venait de chez mes amis Égly à Ambonnay, un des premiers assemblages de blanc de noirs de Francis, doré, mielleux à souhait, de ce miel frais typique des grands pinots de son village, une splendeur. Je suis heureux d’avoir un peu contribué à sa création. Le vin suivant était ma dernière bouteille et mon dernier souvenir reconnaissant des incomparables 1983 de Vincent Leflaive. Dans cette année qui avait tourné à la pourriture, il avait eu le flair de vendanger tôt et de vinifier des vins de grande intensité à la naissance, qu’il aurait d’ailleurs complètement négligé de faire vieillir, tant il buvait ses vins jeunes. Mais à plus de trente-cinq ans, ces Pucelles restent juvéniles, onctueuses à souhait, avec de très délicates et subtiles nuances tertiaires et cette harmonie incomparable liée au terroir. Bref, un grand chardonnay bourguignon d’avant le covid, euh pardon, d’avant le premox (oxydation prématurée, NDLR). J’aimerais rendre obligatoire un confinement de cinq ans avant commercialisation de ce type de grand vin et d’interdire leur réanimation à l’acide tartrique ou à la gomme arabique. Je rêve. Les rouges qui ont suivi étaient du même niveau. Le plus grand, et aussi le plus vieux par la force de son âge, un des chefs d’œuvre de l’esthétique médocaine mise au point par Émile Peynaud, château-giscours 1982. Ce millésime m’a fait naître et connaître comme critique de vin, parallèlement à mon ami Robert Parker. J’avais eu la chance de passer l’été 1982 en Médoc et de voir début septembre les raisins, récolte magnifique, abondante, idéalement mûre et saine, ce que je n’ai jamais cessé de faire depuis. L’harmonie, l’équilibre, le fondu des tannins, la classe du terroir, le naturel de la vinification et, surtout, les capacités de vieillissement ont rempli tous les espoirs placés en eux depuis leur mise sur le marché comme tous les vins vinifiés par le Maître. Tant pis pour l’idiotie de leurs détracteurs, qui ont d’ailleurs souvent moins vécu que ce giscours. Deux bourgognes enfin, jeunes, du même millésime souvent décrié, 2007 (les très vieux et rares sommeillent dans la craie de ma cave des bords de Seine), splendides représentants du style moderne de vinification du pinot noir, bien mûrs, non acidifiés, très colorés et intenses dans leur milieu et fin de bouche, un échezeaux du domaine des Perdrix et un gevrey-chambertin Clos Saint-Jacques de Sylvie Esmonin. Bertrand Devillard fut un des rares négociants bourguignons à défendre ma liberté de ton à mes débuts et protéger une célèbre revue française de la fronde de ses collègues, aussi médiocres que vindicatifs. Je suis ravi que ses enfants continuent dans le même esprit que lui à gérer leurs propriétés de Mercurey et ce beau domaine de la côte de Nuits. Quant à Sylvie Esmonin, j’ai pu suivre son évolution professionnelle et personnelle, depuis sa brillante intégration à L’Ensa de Montpellier et sa sortie sur- diplômée par rapport à la moyenne des petits maîtres actuels à la mode à Hong Kong, jusqu’aux vins si généreux et complexes, qu’elle produit depuis une vingtaine d’années, après avoir eu le courage de changer radicalement ses vinifications et ses élevages. Oui, dans les millésimes intermédiaires, les grands terroirs bourguignons bien cultivés produisent souvent des vins plus artistes que dans les « grandes années » si aimées du négoce spéculatif. Mon seul regret, mes convives n’aimant pas le sucre, je fus privé de grand liquoreux. Mais je prendrai ma revanche un de ces jours.

Champagne Egly-Ouriet, blanc de noirs grand cru

Domaine Leflaive, puligny-montrachet, les pucelles 1983

Château Giscours, margaux 1982

Domaine des Perdrix, échezeaux 2007

Domaine Sylvie et Michel Esmonin, gevrey-chambertin, clos-saint-jacques 2007