Le très influent classement des 100 cent meilleurs vins de l’année délivré par le Wine Spectator distingue un seul et unique rosé, celui de Miraval, le domaine dont Angelina Jolie et Brad Pitt sont les propriétaires (en joint-venture avec la famille Perrin, chargée de la viticulture, de la vinification et de la distribution, nous vous en avions parlé ici). Voici le commentaire que Kim Marcus, rédacteur en chef du magazine, fait du rosé 2012 de Miraval : « Raffiné et élégant, offrant des saveurs pures et concentrées de fruits rouges séchés, de mandarine et de melon. Sa finale, précise, révèle des notes de silex et d’épices. » Marc Perrin, a déclaré que ce classement démontrait qu’un vin rosé de Provence, frais et élégant, pouvait « rivaliser avec les meilleurs vins du monde. Le vin est avant tout une question de plaisir et Miraval souhaite faire vivre une véritable expérience de la Provence dans chaque verre. » Un souhait visiblement accordé aux rédacteurs en chef du Wine Spectator qui passent chaque année en revue les vins qu’ils ont dégustés au cours des douze derniers mois et choisissent les meilleurs selon quatre critères d’évaluation, la qualité, le prix, la disponibilité et l’émotion ressentie.

Jolie rosé

Château Montlabert, cinq coffrets à gagner

C’est Noël avant Noël sur MyBettaneDesseauve.fr Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance remporter une des cinq bouteilles mises en jeu hier par Nicolas de Rouyn via son blog BonVivant, voilà une seconde chance, la dernière, de recevoir un coffret d’une bouteille du Château Montlabert 2010, saint-émilion grand-cru. Pour cela, rien de plus simple. Cinq questions, cinq réponses. Les cinq lecteurs les plus rapides à donner toutes les bonnes réponses recevront le magnifique coffret ci-dessus. Laissez vos réponses et, surtout, votre adresse mail dans les commentaires.

Attention, c’est parti :

– De quel grand cru classé bordelais le groupe Castel est également co-propriétaire ?

– Quels sont les deux voisins de Montlabert promus « grand cru classé » en 2012 ?

– Quel est le nom du secteur de Saint-Émilion où se situe le Château Montlabert ?

– Quelle est la particularité des 12,5 hectares du vignoble ?

– Depuis quand la société Châteaux et Domaines Castel est-elle propriétaire de Montlabert ?

Mise à jour vendredi 22 novembre

Le jeu est terminé, les cinq gagnants sont :

Eric Limasset

Patrick

Frédéric Mermoud

Geoffroy Surault

Louis Maugeais

Toutes nos félicitations. Les réponses aux cinq questions sont les suivantes :

– De quel grand cru classé bordelais le groupe Castel est également co-propriétaire ? Château Beychevelle

– Quels sont les deux voisins de Montlabert promus « grand cru classé » en 2012 ? Châteaux Jean-Faure et La Commanderie

– Quel est le nom du secteur de Saint-Émilion où se situe le Château Montlabert ? Le secteur « Grâce Dieu »

– Quelle est la particularité des 12,5 hectares du vignoble ? Les 12,5 hectares sont d’un seul tenant

– Depuis quand la société Châteaux et Domaines Castel est-elle propriétaire de Montlabert ? 2008

Merci à tous, les gagnants seront très vite contactés.

Beaujolais, une fête responsable

Pour accompagner le gros événement “vin” que représente chaque année la sortie du beaujolais nouveau,

le réseau des Bistrots Beaujolais s’associe à Vin & Société*, structure représentant la filière viti-vinicole française

et prônant une consommation de vin modérée et responsable. Vin & Société défend une consommation de raison, sans privation mais sans abus, dans le respect de soi et des autres. L’heure du beaujolais nouveau, événement

qui valorise la place du vin dans notre société, est une parfaite occasion de de soutenir un modèle pertinent de consommation du vin en France et de mettre en avant le “bien boire”. Ce soir, cet engagement se matérialisera

sur le terrain par la mise à disposition gratuite d’éthylotests distribués lors des festivités organisées dans les Bistrots Beaujolais en France (liste détaillée ici) Parce que le vin est et doit rester synonyme de joie, de plaisirs simples,

de moments partagés entre amis ou en famille et aussi de découverte, comme celle qui est au programme depuis 1985 en ce troisième jeudi de novembre.

* La mission de Vin & Société : transmettre les valeurs du vin, défendre ses atouts socio-économiques, promouvoir une consommation qualitative et responsable en entretenant un dialogue permanent avec les pouvoirs publics et les représentants de la société civile sur toutes les thématiques qui donnent sens à la place du vin dans notre société, comme l’art de vivre, la santé, l’économie et la politique.

Le beaujolais de ce soir

En Beaujolais comme dans la plupart des vignobles français, le millésime 2013 est tardif par rapport à la moyenne des dix dernières années. Les vendanges (effectuées à la main, dans tout le vignoble) ont duré trois semaines et

se sont achevées mi-octobre. La météo estivale idéale avec un ensoleillement record en juillet et en août a permis de conserver un très bel état sanitaire qu’aucun aléa climatique n’est venu perturber. La maturation s’est déroulée dans de bonnes conditions, de manière lente et progressive. Les brefs épisodes de pluie en septembre ont permis aux baies de prendre un peu de volume. Les vignerons ont donc récolté des raisins sains avec une jolie maturité.

En volume, la récolte est modérée, mais reste néanmoins bien supérieure à celle historiquement faible de 2012. Elle devrait ainsi avoisiner les 700 000 hl. Les premières dégustations révèlent des vins fins dotés d’une superbe expression aromatique et d’une belle couleur. « Le millésime 2013 offre des vins structurés. La fraîcheur automnale, qui se retrouve d’ailleurs dans les flacons, a permis de conserver la couleur des vins », constate Bertrand Chatelet, directeur technique de la Sicarex (Institut de recherche implanté à Villefranche-sur- Saône et dédié à l’étude des vignes du Beaujolais). « Les tanins sont nets, d’une grande finesse et parfaitement intégrés, ce qui apporte structure et longueur en bouche. Ces premières dégustations confirment la belle qualité du millésime. »

Aux amateurs de se faire leur avis dès aujourd’hui, en ce troisième jeudi de novembre traditionnellement dévolu depuis 1985 à la découverte du beaujolais nouveau*, ce vin issu du cépage gamay, vinifié en grappes entières,

et dont la maturation courte (4 à 5 jours) exige un savoir-faire complexe qui relève de l’artisanat. A Paris, deux incontournables rendez-vous de dégustation vous permettront de découvrir le travail de Pierre-Marie Chermette

au Domaine du Vissoux, à Saint-Vérand. Au programme de jeudi et vendredi chez Crus, trois versions de ses beaujolais primeur 2013, Les Griottes rouge, Les Griottes rosé et la cuvée Vieilles Vignes (3 € le verre ou 15 €

la bouteille, avec charcuterie de terroir, plus de renseignements ici). Tous ces vins sont issus de très beaux terroirs plantés en vieilles vignes, et non chaptalisés.

C’est sans doute la raison pour laquelle Legrand Filles et Fils élabore depuis bien longtemps son beaujolais

avec ce même domaine. Chaque année, un mois avant la “sortie officielle”, l’équipe Legrand se rend à Saint-Vérand-le-Vissoux. Une fois tous les vins dégustés un à un, l’assemblage peut débuter, équilibre, structure, arômes, tout est passé en revue et minutieusement critiqué afin d’obtenir « le plus beaujolais des beaujolais. » Comme

nous sommes jeudi, il y aura aussi de la musique, une habitude de la maison. Un duo accordéon-voix assurera une ambiance de guinguette jusqu’à 20 h. Le verre sera à 3,50 €, les prix en bouteille, magnum ou jéroboam sont là.

* Le vignoble beaujolais regroupe près de 3 000 exploitations au total (toutes appellations confondues),

12 coopératives, 169 négociants (Beaujolais, Mâconnais, Bourgogne). Les volumes de beaujolais nouveau

mis sur le marché en 2012 s’élevaient à 235 000 hl, soit plus de 32 millions de bouteilles. Ce qui représente un peu plus d’un tiers de la production totale du vignoble beaujolais. Les deux autres tiers restants sont constitués par

les beaujolais et beaujolais-villages non vinifiés en vins nouveaux, ainsi que les dix crus du Beaujolais (brouilly, chiroubles, chénas, côte de brouilly, fleurie, juliénas, morgon, moulin à vent, régnié, saint-amour). Avec 112 000 hl de beaujolais nouveau exportés dans 110 pays en 2012, représentant 47% des volumes mis en marché, le Beaujolais se place parmi les leaders des vignobles français à l’export (en pourcentage).

Pas envie de beaujolais ?

Aventure initiée il y a quelques années par Jérémie Huchet et Jérôme Mourat, deux vignerons passionnés par

Aventure initiée il y a quelques années par Jérémie Huchet et Jérôme Mourat, deux vignerons passionnés par

les grands vins blancs de Loire, Les Bêtes Curieuses sont des cuvées issues de quatre des sept crus communaux de l’appellation muscadet-sèvre-et-maine. Sols travaillés par labour, sans désherbant, vignes vendangées manuellement et vins élevés longuement à la Nantaise, en cuve souterraine, sans bâtonnage, l’idée est de livrer des expressions «nature» de ces terroirs. Dernier-né de la maison, Le lapin de six semaines est un muscadet primeur, 100 % melon de bourgogne issu des jeunes vignes d’une parcelle nommée «La Garenne» (ceci explique cela). Entre la récolte et la mise en bouteille, il y a eu six semaines. Ce jus de raisin juste fermenté, frais, fruité,

aux arômes mentholés, anisés, citronnés, pure expression du fruit sans sulfite ajouté, est à boire avant la fin de l’année. Pourquoi pas ce soir, pour faire l’intéressant ? Pour savoir où acheter (pour 6 €) l’une des 6 500 bouteilles produites, on appelle le Domaine de La Chauvinière (02 40 06 51 90) ou les Vignobles Mourat (02 51 97 20 10).

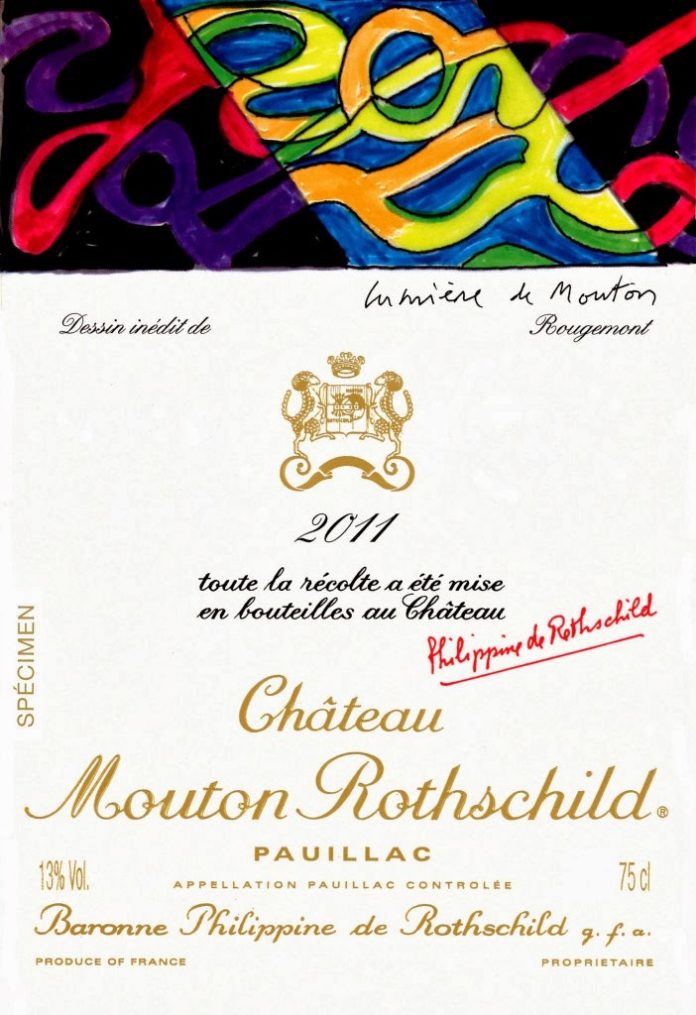

Nouveau. L’étiquette de mouton 2011

En voilà du « breaking news ». Un lundi ordinaire dans une France « apaisée », des fusillades dans tous les coins, prise d’otages, déclarations solennelles de partout, un gars sur le carreau, grèves, manifs et paf, c’est Mouton-Rothschild qui informe le monde haletant de curiosité de sa nouvelle étiquette pour le millésime 2011.

Là, deux attitudes. L’investigation ou le copié-collé.

J’hésite. Mais pas longtemps.

Donc, voilà ce qu’en dit le blog d’iDealwine : « Le visuel du millésime 2011 a été confié par la baronne Philippine de Rothschild au peintre et sculpteur Guy de Rougemont.

Peintre, sculpteur français, Guy de Rougemont a toujours cherché à abolir la frontière entre les deux disciplines. Ses œuvres monumentales sont…lire la suite

Vente des Hospices, les chiffres

Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle vente de vins en pièces qui s’est tenue ce dimanche à Beaune a battu des records. En tout premier lieu, citons le beau résultat obtenu par la vente de charité, dont le bénéfice est entièrement reversé à des associations (en savoir plus ici). La pièce des présidents, une cuvée de blanc, a été acquise par un amateur chinois (c’est une première) pour la somme de 131 000 euros. Le montant total des ventes réalisées par cette 153e édition est de 6,3 millions d’euros (en 2012, c’était 5,9 millions).

Les vins blancs ont réalisé une augmentation de 20 %, les rouges de 28 %. Le prix moyen d’une pièce est cette année de 13 013 euros, contre 10 278 en 2012, soit une augmentation de 26,6 %. Comme le dit Michael Ganne, directeur du département vins chez Christie’s à Paris, « Malgré (serait-ce à cause ? NDLR) la plus modeste récolte depuis 30 ans, les enchérisseurs dans plus de vint et un pays se sont affrontés avec vigueur sur ces 43 cuvées pour établir cette réussite historique. » Depuis 2005, Christie’s organise régulièrement des dégustations de vins des Hospices de Beaune dans de grandes métropoles du monde, et promeut ces mêmes vins en Asie depuis 2010.

« De nombreux records ont été obtenus au cours de cette vente. Parmi les cuvées les plus emblématiques, retenons les deux cuvées de Clos de la Roche dont le prix moyen pour une pièce, 63 166 euros, constitue un résultat remarquable. Le Mazis-Chambertin et les trois cuvées de Corton Grand-Cru ont, quant à elles, démontré des augmentations importantes. Par ailleurs, parmi les grands crus blancs, retenons les beaux prix obtenus pour Batard-Montrachet Dames de Flandres, Corton-Vergennes Paul Chanson et Corton-Charlemagne Roi Soleil, ces deux derniers ayant obtenu des records absolus. Ces beaux résultats confirment la grande qualité du travail des équipes des Hospices de Beaune qui ont produit des vins exceptionnels en 2013», a ajouté Anthony Hanson, Master of Wine, Senior Consultant de Christie’s pour la vente.

C'est le chantier

A Bordeaux, la Cité des civilisations du vin vient d’entrer, en même temps que les quarante entreprises mobilisées sur ce gigantesque chantier, dans une phase très concrète. Avant d’en arriver réellement au beau résultat promis par l’image ci-dessous, vingt corps de métier vont intervenir dans sa construction, réunis autour de GTM Bâtiment Aquitaine (filiale de Vinci Construction). Pour l’heure, Sylvie Cazes, présidente de l’association de préfiguration de la Cité des civilisations du vin ainsi que de son fonds de dotation, annonce que « la préparation du terrain est terminée. »

Les foreuses (300 pieux de 50 à 120 cm de diamètre) sont en cours d’implantation dans le sol pour aller chercher un ancrage dans la roche dure, jusqu’à 30 mètres de profondeur. Pour édifier ce bâtiment très technique, imaginé par l’agence d’architecture X-TU, 3000 panneaux en aluminium sérigraphié et 900 plaques de verre seront nécessaires. Chacun de ces éléments sera unique, de manière à s’adapter au mieux à la courbure de l’édifice et à parfaitement capter la lumière. La charpente en bois (1 200 m3) sera constituée de 700 arcs en lamellé-collé, tous réalisés selon un moule différent. La fin des travaux est prévue pour mars 2016.

Le mardi de Legrand

Reportée pour cause de vendanges 2013 débutées tardivement, ce qui a retenu Bruno Duboscq à Saint-Estèphe,

la dégustation de Haut-Marbuzet initialement programmée la semaine dernière chez Legrand Filles et Fils se tiendra ce mardi 19 novembre, à 20h (il faut réserver au 01 42 60 07 12). On y découvrira l’histoire de la famille Duboscq, commencée dans les années 50 quand Hervé, cheminot gersois, achète en viager sept hectares de vigne sur la commune de Saint-Estèphe. Représentant de la quatrième génération de la famille, Bruno Duboscq sera présents pour évoquer les métiers de la vigne et du vin auxquels il a été familiarisé sur le terrain plutôt que sur la paillasse d’un laboratoire universitaire. Le château n’emploie d’ailleurs pas d’œnologue et privilégie une approche maison, laisser les levures indigènes se développer librement et soigner tout particulièrement les élevages afin

de dompter ces tanins tellement impressionnants qui signent les plus grands vins de Saint-Estèphe. Au programme de la soirée, les millésimes 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001 et 1995. Participation : 150 €